当科の特色

部長

天貝 賢二

(あまがい けんじ)

患者さんに最良の医療を提供出来るよう努めてまいります

がんセンターとして、治療可能な早期癌から終末期に対応するとともに、高次救急を担うなど、幅広い専門医療を提供しています。

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)や肝細胞癌のラジオ波焼灼術(RFA)においては県内有数の症例数を実施してきました。精査が困難な小腸には、カプセル内視鏡、ダブルバルーン内視鏡を行っています。

2004年度から日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)に参加しており、消化器がんに対する標準的治療法の確立を目的として研究活動を行っています。2012年度からは、JCOG消化器内視鏡グループと食道がんグループの研究に参加しております。また、その他の多施設共同研究や治験などにも積極的に参加して、学会発表や論文発表を行っております。

当科では患者さんに最良の医療を提供出来るよう努めてまいります

垣根を越えた医療

毎週行っている消化器内科カンファランスは消化器内科医だけではなく、薬剤師、5東病棟(消化器の入院が多い病棟)看護師、緩和ケアセンター看護師、管理栄養士などさまざまなスタッフも参加して行います。その他、外科、腫瘍内科、放射線科、病理診断科との合同カンファランスを行い診療科や職種を超えて相談し、患者さんにとって最適な医療・看護を提供できるよう努めています。

消化器内科に関連するスタッフ(2021年撮影)

学会認定施設の指定等

日本消化器病学会認定施設、日本消化器内視鏡学会指導施設、日本肝臓学会認定施設、日本胆道学会指導施設

スタッフ紹介

部長

天貝 賢二

(あまがい けんじ)

専門領域

- 消化器内科

- 癌化学療法

- 消化管内視鏡の診断治療

資格

- 日本内科学会 総合内科専門医・指導医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医・指導医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化器病学会

- 日本消化器内視鏡学会

- 日本癌治療学会

- 日本臨床腫瘍学会

- 日本禁煙学会

- 日本ヘリコバクター学会

- 日本禁煙推進医師歯科医師連盟

- 日本小児禁煙研究会

- PEG在宅医療学会

部長(肝胆膵担当)

内視鏡部長

荒木 眞裕

(あらき まさひろ)

専門領域

- 消化器内科

- 肝炎・肝硬変・肝癌の診断と治療

- 胆膵内視鏡の診断と治療

- ウイルス肝炎の安全対策

資格

- 日本内科学会 認定内科医・総合内科専門医・指導医

- 日本肝臓学会 肝臓専門医・指導医・支部評議員

- 日本消化器病学会 消化器病専門医・指導医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医

- 日本胆道学会 認定指導医

所属学会

- 日本内科学会

- 日本肝臓学会

- 日本消化器病学会

- 日本消化器内視鏡学会

- 日本胆道学会

- 日本膵臓学会

- 日本消化器がん検診学会

- 日本癌学会

- 厚生労働省認定死体解剖資格

- 茨城県肝炎認定協議会委員

- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員

- 一般社団法人日本ホスピタルアライアンス消化器内視鏡分野委員

- 茨城県生活習慣病検診管理指導協議会胃がん部会委員

部長(下部消化管担当)

予防医療センター長

五頭 三秀

(ごとう みつひで)

専門領域

- 消化器内科

- 消化管内視鏡の診断治療

- 慢性炎症性腸疾患の診断治療

資格

- 日本内科学会 認定内科医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医・指導医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医

- 日本がん治療認定医機構 暫定教育医

- 日本医師会認定産業医

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化器病学会

- 日本消化器内視鏡学会

- 茨城県生活習慣病検診管理指導協議会大腸がん部会委員

- 茨城県難病診療消化器疾患ネットワーク専門部会委員

部長(上部消化管担当)

大関 瑞治

(おおぜき みつはる)

専門領域

- 消化器内科

- 肝炎・肝癌の診断と治療

- 消化管内視鏡の診断治療

資格

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化器病学会

- 日本消化器内視鏡学会

- 日本臨床腫瘍学会

部長(消化器内視鏡担当)

山岡 正治

(やまおか まさはる)

専門領域

- 消化器内科

- 癌化学療法

- 消化器内視鏡の診断治療

資格

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医

- 日本肝臓学会 肝臓専門医

- 日本プライマリ・ケア連合学会 認定医・指導医

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化器病学会

- 日本肝臓学会

- 日本消化器内視鏡学会

- 日本プライマリ・ケア連合学会

- 日本臨床腫瘍学会

- 日本クリニカルパス学会

部長(臨床研究担当)

石橋 肇

(いしばし はじめ)

専門領域

- 消化器内科

資格

- 日本内科学会 総合内科専門医・指導医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医・指導医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医

- 日本肝臓学会 肝臓専門医

- 日本プライマリ・ケア連合学会 認定医

- 産業医

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化器病学会

- 日本消化器内視鏡学会

- 日本肝臓学会

- 日本臨床腫瘍学会

- 日本プライマリ・ケア連合学会

- 日本抗加齢医学会

医長

本多 寛之

(ほんだ ひろゆき)

専門領域

- 消化器内科

資格

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本肝臓学会 肝臓専門医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化器病学会

- 日本肝臓学会

- 日本消化器内視鏡学会

- 日本プライマリ・ケア連合学会

医員

杉山 治久

(すぎやま はるひさ)

専門領域

- 消化器内科

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化器病学会

- 日本消化器内視鏡学会

医員(専攻医)

相川 浩之

(あいかわ ひろゆき)

専門領域

- 消化器内科

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化器病学会

- 日本消化器内視鏡学会

医員(専攻医)

藤原 未琴

(ふじはら みこと)

専門領域

- 消化器内科

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化器病学会

- 日本消化器内視鏡学会

- 日本肝臓学会

(非常勤医師)

瀬山 侑亮

(せやま ゆうすけ)

専門領域

- 消化器内科

資格

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

- 日本肝臓学会 肝臓専門医

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化器病学会

- 日本肝臓学会

- 日本消化器内視鏡学会

- 日本組織培養学会

(非常勤医師)

藤枝 真司

(ふじえだ しんじ)

専門領域

- 消化器内科

資格

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医

- 日本プライマリ・ケア連合学会 認定医・指導医

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化器内視鏡学会

- 日本消化器病学会

- 日本臨床腫瘍学会

- 日本プライマリ・ケア連合学会

(非常勤医師)

綿引 隆久

(わたひき たかひさ)

専門領域

- 消化器内科

資格

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医・指導医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医

- 日本肝臓学会 肝臓専門医

- 日本超音波医学会 超音波専門医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- プライマリケア連合学会 プライマリケア認定医

- 日本医師会認定産業医

所属学会

- 日本内科学会

- 日本消化器病学会

- 日本消化器内視鏡学会

- 日本肝臓学会

- 日本超音波医学会

- 日本がん治療認定医機構

- プライマリケア連合学会

主な対象疾患・治療法

主な対象疾患

消化器がん、肝臓疾患、炎症性腸疾患など

主な治療法 ※下記記事には、治療中の写真が掲載されています。閲覧にはご注意ください。

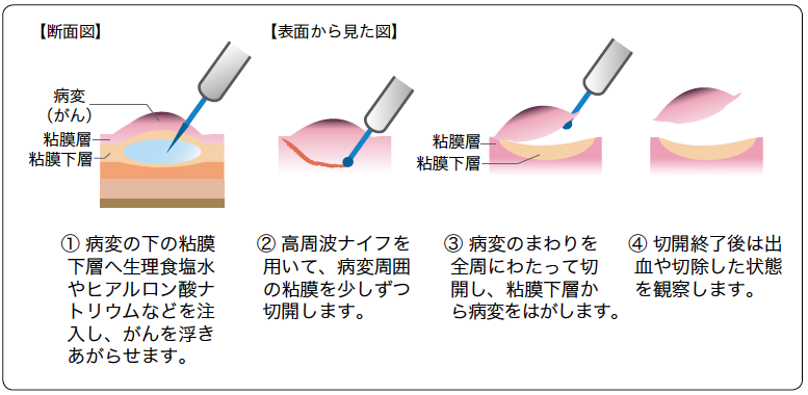

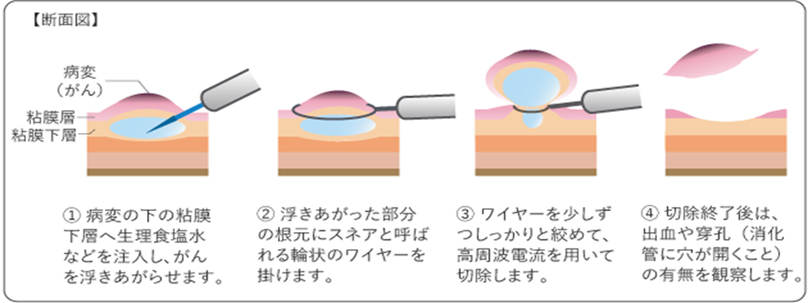

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

食道、胃、大腸の壁は粘膜層、粘膜下層、筋層などの層からできていますが、がんは最も内側の層である粘膜層から発生します。この粘膜内にとどまる早期の病変に対して、胃カメラや大腸カメラで消化管の内腔から粘膜層を含めた粘膜下層までを剥離し、病変を一括で(一まとまりに)切除するという治療法です。切り取った病変は顕微鏡による組織検査をし、根治しているかどうかの判断をします。

注意点

全ての癌を内視鏡で治療できるわけではありません。癌が深く浸潤している場合や、内視鏡治療で取りきれなかった場合には、追加で外科的切除が必要な場合があります。内視鏡検査、病理検査、CT検査など精密検査を行い、より適した治療方針を考えていきます。

【内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)】

出典 国立がん研究センターがん情報サービス

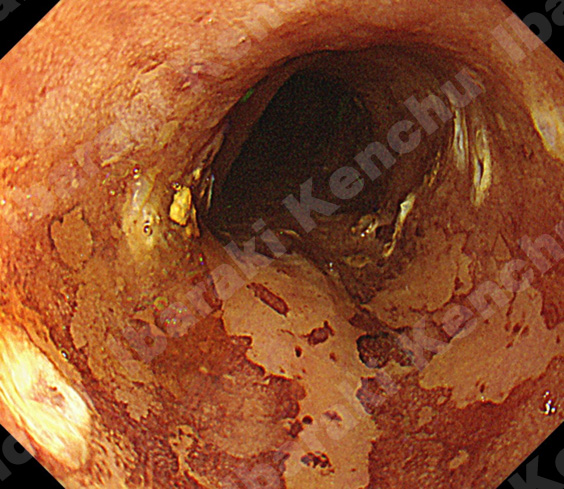

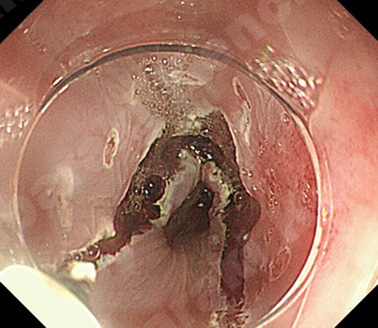

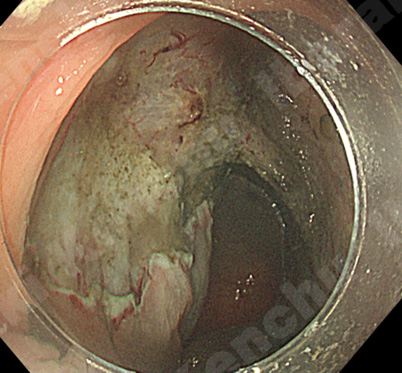

症例1.食道癌

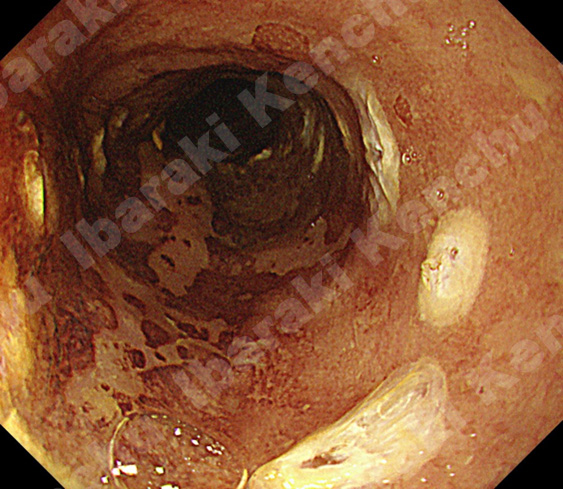

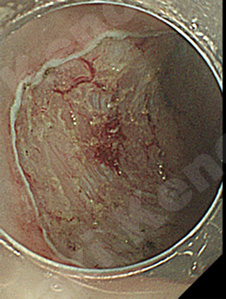

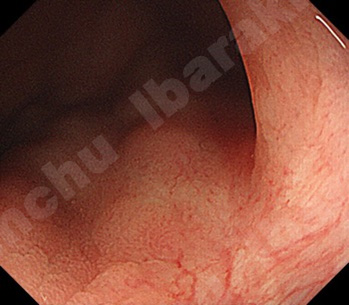

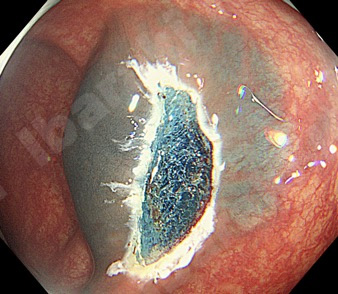

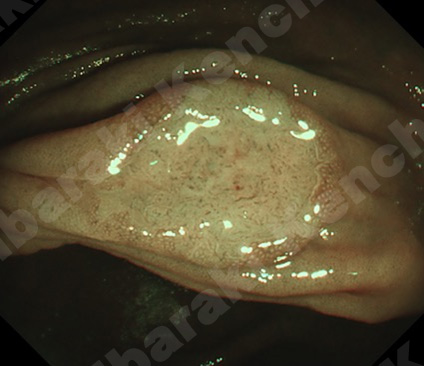

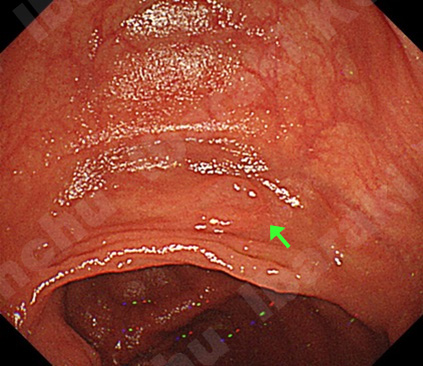

3/4周性の表在食道癌です。色素(ヨード)を散布すると、茶色の正常粘膜に比べて、不染帯として色抜けして病変(中央上)を認識できます。

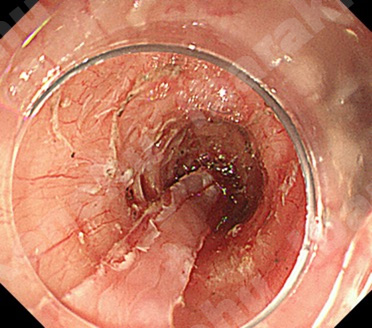

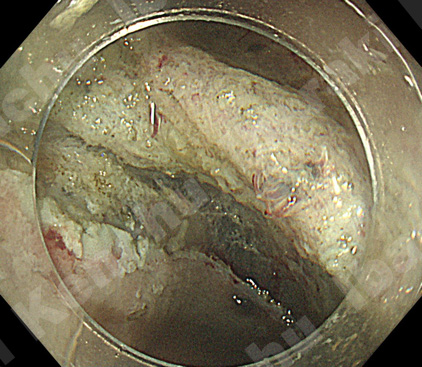

不染帯として色抜けした表在食道癌(上半分)を認識することができます。病変の外側にマーキング(白い点々とした印)を行い切除する範囲を決定します。

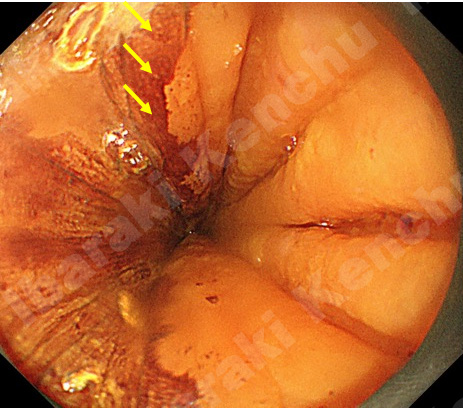

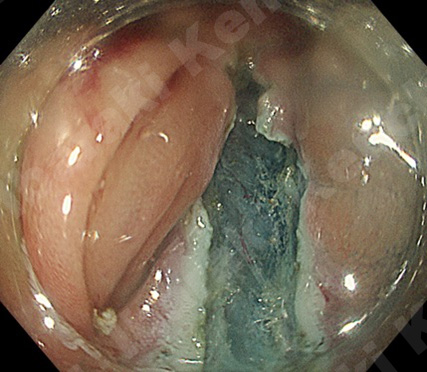

切除後の潰瘍(左,上,右)です。なるべく正常粘膜(下)を残した方が傷の治りが早くなり、狭窄を少しでも防ぐことができます。また、治療後に狭窄予防の薬液を局注することにより狭窄を防ぐよう努めています。

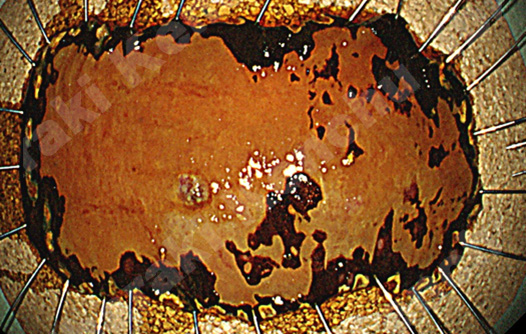

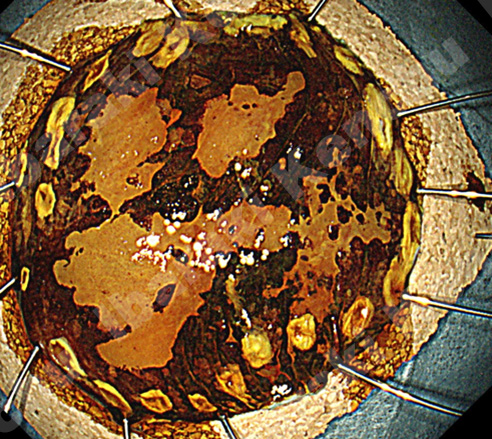

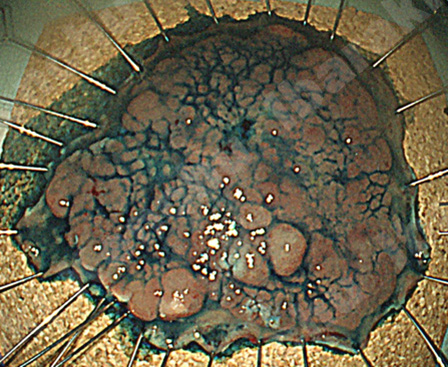

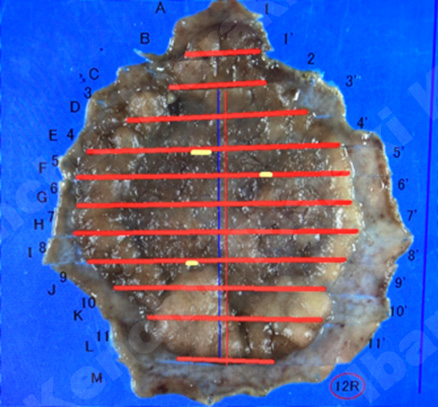

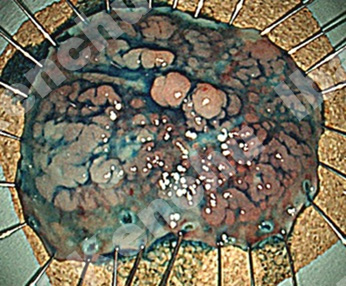

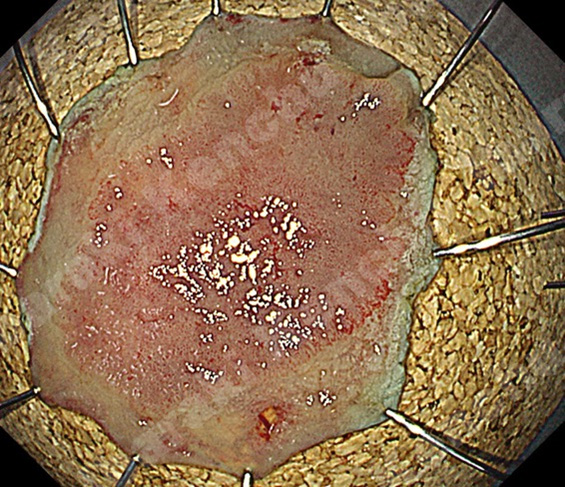

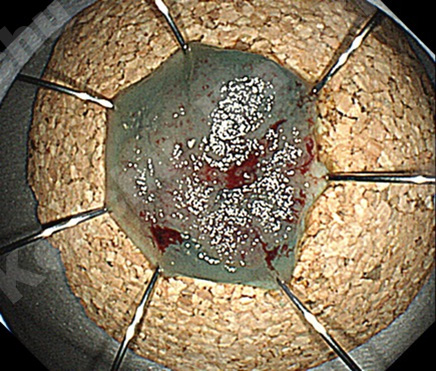

切除した検体です(80×45㎜)。色素(ヨード)を散布すると、周囲の正常粘膜は濃い茶色に染まり、内側の食道癌が不染帯(濃い茶色に染まらない領域)となります。内視鏡治療により根治することができました。

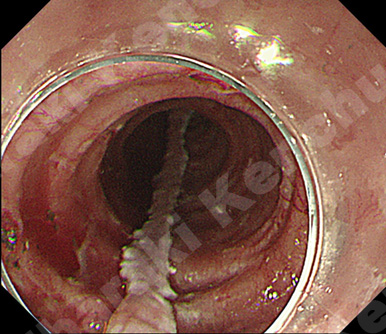

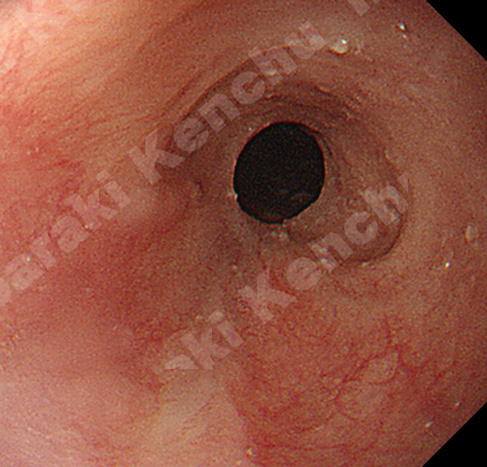

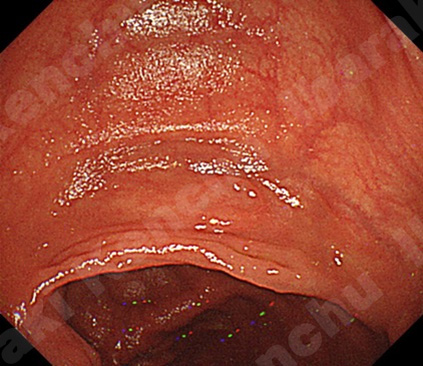

切除後に食道狭窄を生じ、数回、内視鏡的拡張術を行いました。治療後1年後の写真です。

症例2.食道癌

表在食道癌です。色素(ヨード)を散布すると茶色の正常粘膜に比べて染まらず、不染帯として色抜けして病変を認識できます。

病変の外側にマーキング(白い点々とした印)を行い切除する範囲を決定します。

切除後の潰瘍(右側の12時方向から9時方向)です。左上の9時から12時方向に残った正常粘膜を認めます。

切除した検体です。色素(ヨード)を散布すると、周囲の正常粘膜は濃い茶色に染まり、内側の食道癌が不染帯(濃い茶色に染まらない領域)となります。内視鏡治療により根治することができました。

症例3.食道癌

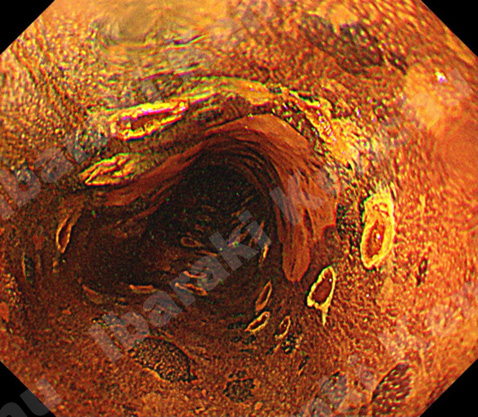

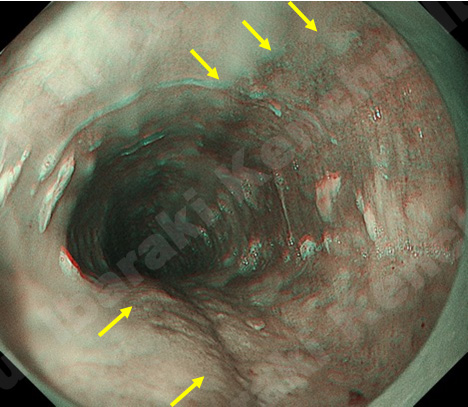

特殊光での表在食道癌を観察しています。右側の茶色い領域が食道癌で、一部は3/4周性の表在食道癌です。

色素(ヨード)を散布すると左側の正常粘膜が茶色に染まり、右側の食道癌が染まらず不染帯として色抜けして認識できます。病変の外側にマーキング(白い点々とした印)を行い切除する範囲を決定します。

切除している様子

切除後の潰瘍(左、上、右)です。なるべく正常粘膜(6-8時方向)を残すことで狭窄を少しでも防ぐことができます。

切除した検体です(54×40㎜)。色素(ヨード)を散布すると、周囲の正常粘膜は茶色に染まり、内側の食道癌が不染帯(濃い茶色に染まらない領域)となります。内視鏡治療により根治することができました。

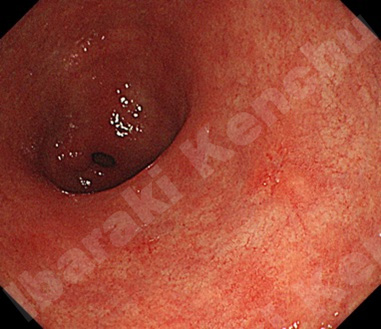

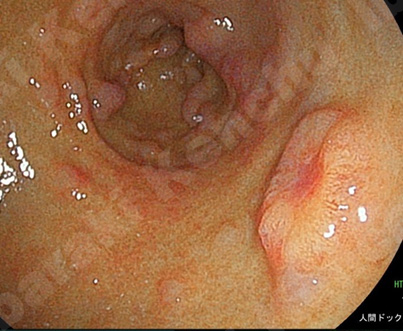

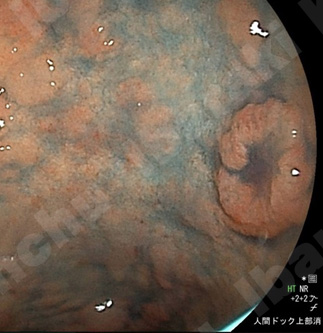

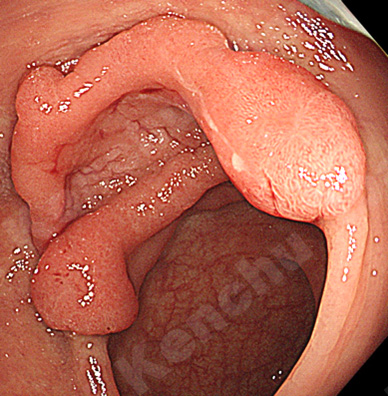

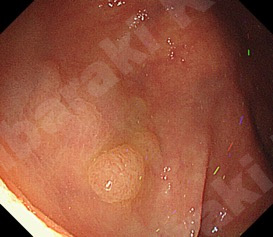

症例4.当院の人間ドックで見つかった早期胃癌

当院人間ドックで発見された早期胃癌です。

当院で内視鏡切除を行い根治することができました。症状がなくても病気が見つかることがあるため、人間ドックなどを利用した定期的な検査をお勧めします。

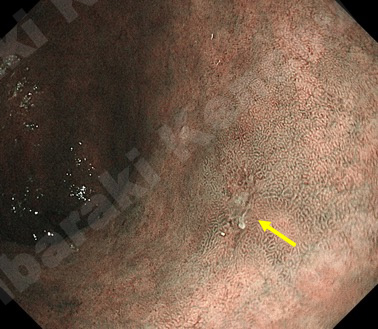

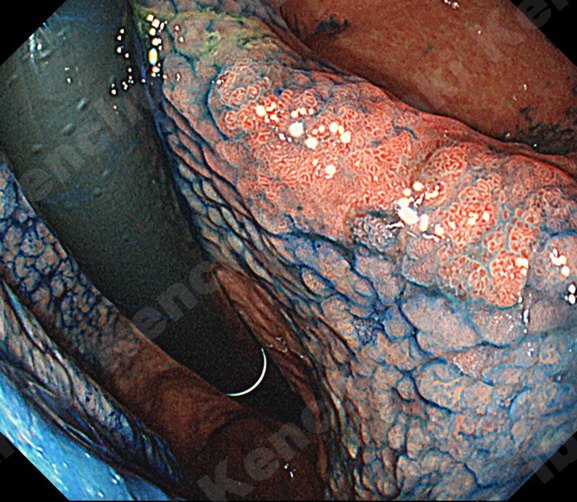

症例5.当院の人間ドックで見つかった早期胃癌

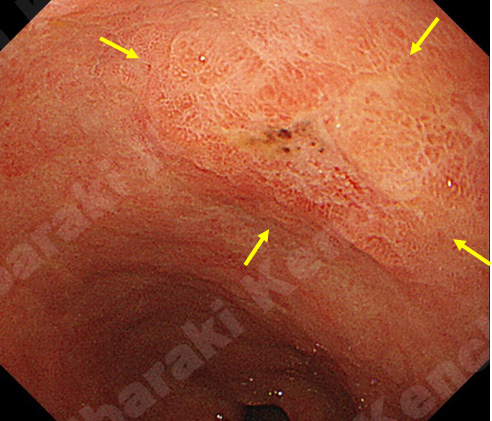

当院の人間ドックで見つかった早期胃癌です。どこに早期胃癌があるか分かりますか?

特殊光で観察するとよりはっきりと病変が見えてきます。

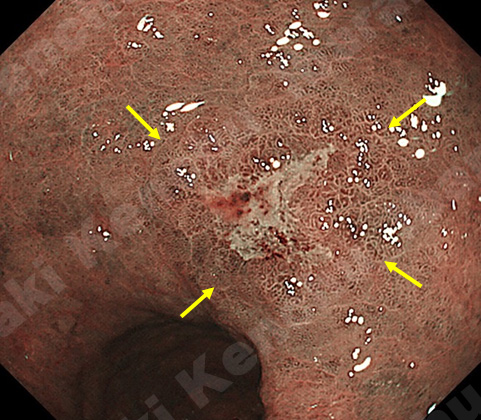

さらに近づいて拡大観察すると陥凹を伴った早期胃癌であることがわかります。当院で内視鏡切除を行い根治することができました。症状がなくても病気が見つかることがあるため、人間ドックなどを利用した定期的な検査をお勧めします。

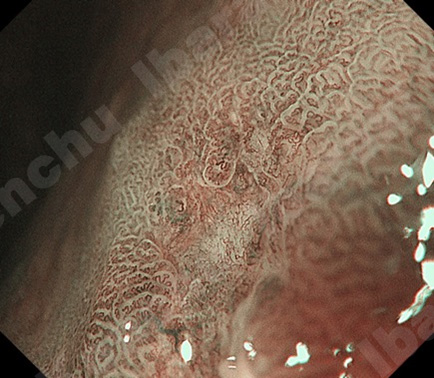

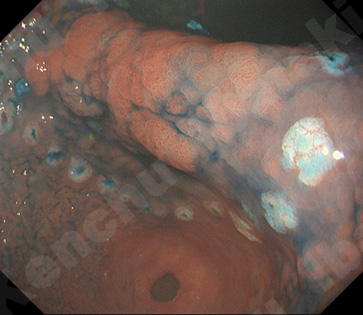

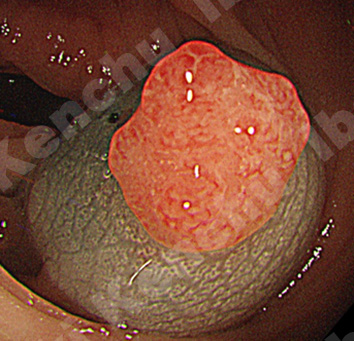

症例6.初めて胃カメラを受けて(当院人間ドック)見つかった早期胃癌

当院の人間ドックの経鼻内視鏡で見つかった早期胃癌です。隆起性(でっぱっている)の病変で、中央が陥凹(へんこんでいる部分)しています。

特殊光で観察するとよりはっきりしてきます。

(青い)色素を撒いて観察すると周囲とのコントラストがより鮮明になります。当院で内視鏡切除を行い根治することができました。症状がなくとも病気が見つかることがあるため、人間ドックなどを利用した定期的な検査をお勧めします。

症例7.早期胃癌

早期胃癌を切除します。(青い)色素を散布して、病変の境界をよく見極めます。

病変の外側にマーキング(白い点々とした印)を行い、切除する範囲を決定します。

切開剥離中の写真です。

切除した検体です。内視鏡治療により根治することができました。

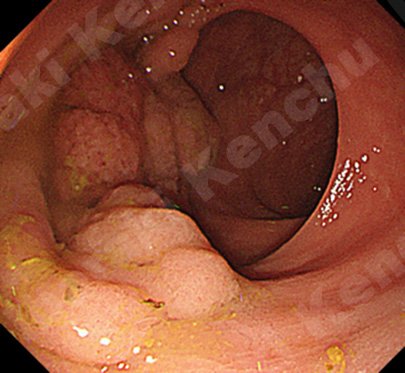

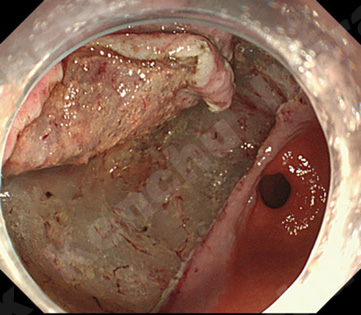

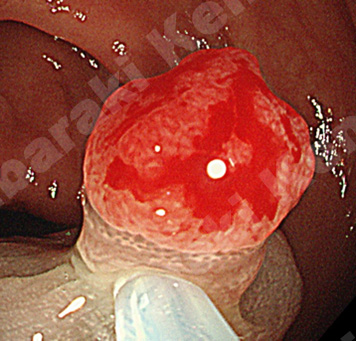

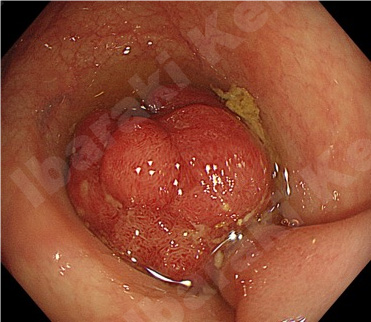

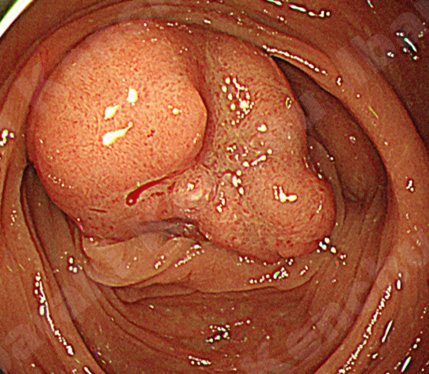

症例8.早期大腸癌

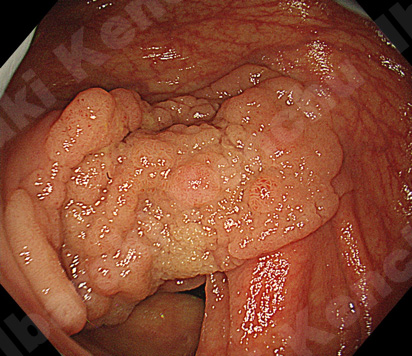

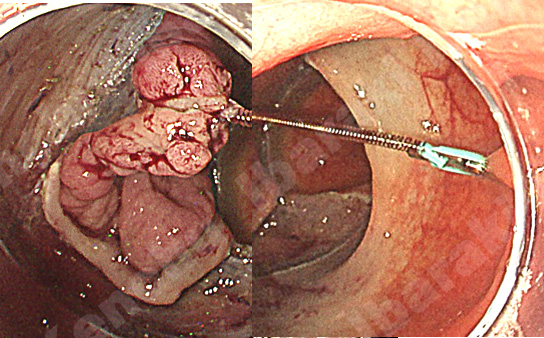

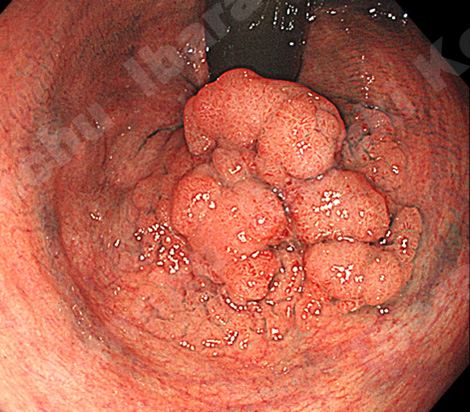

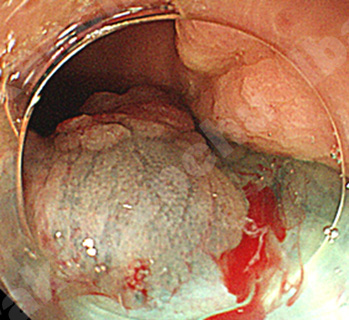

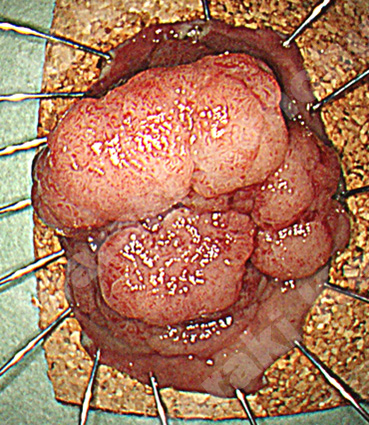

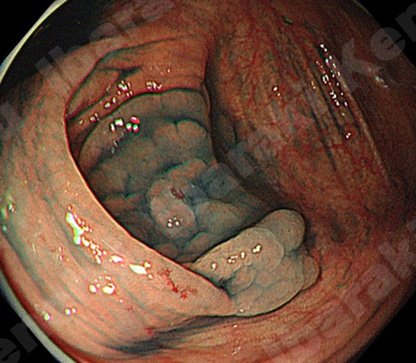

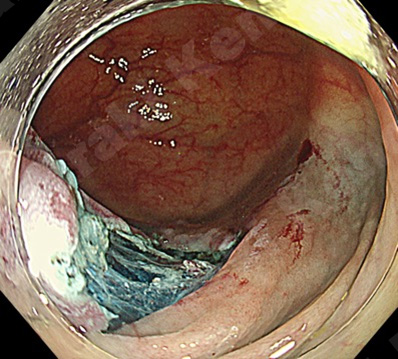

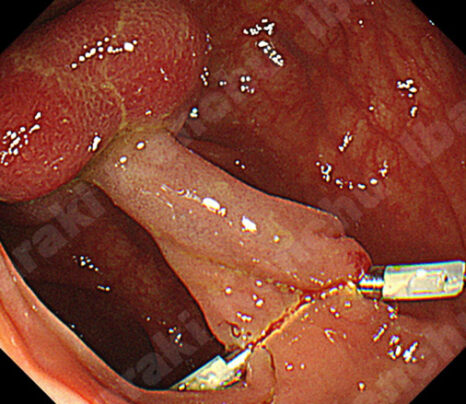

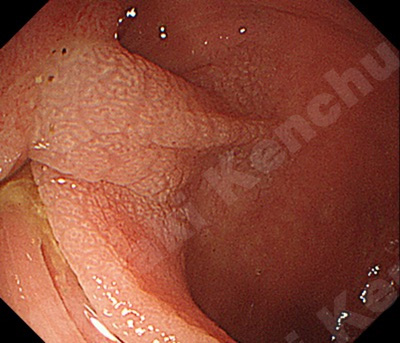

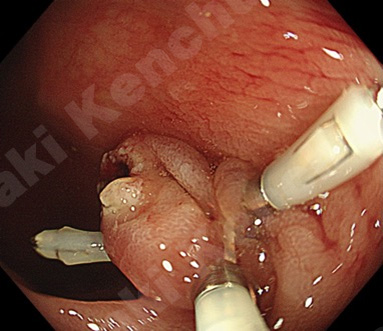

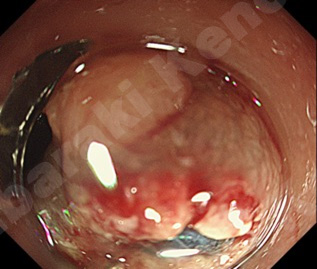

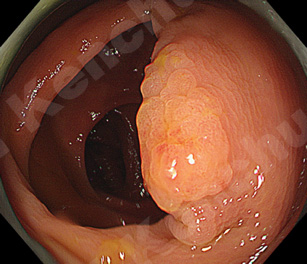

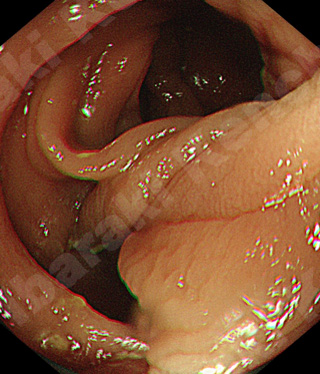

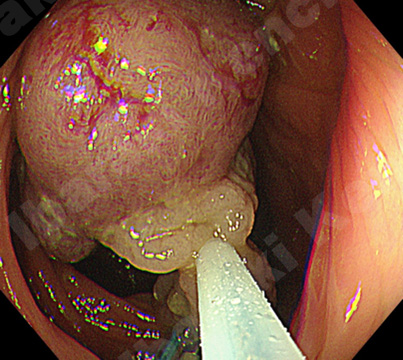

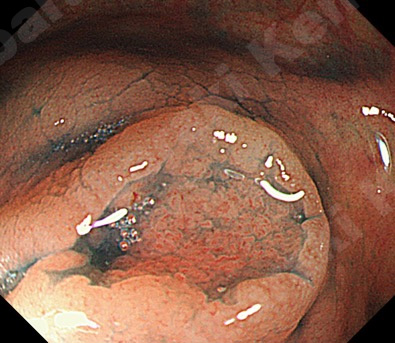

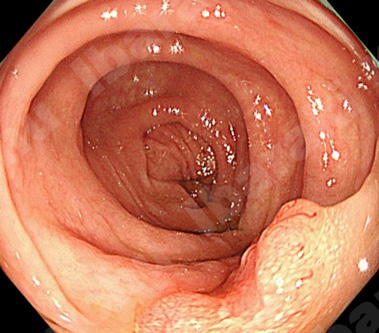

横行結腸の60mm超の病変です。襞(ひだ)を前後にまたぐように腫瘍が存在しています。

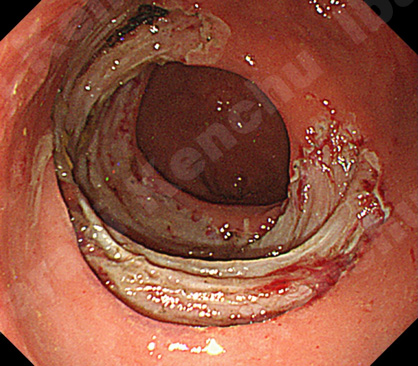

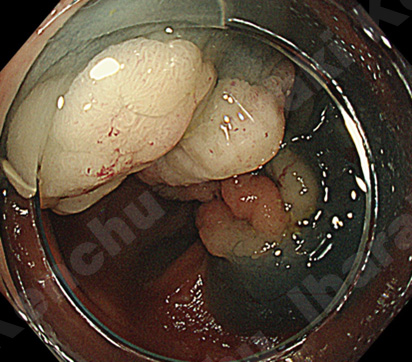

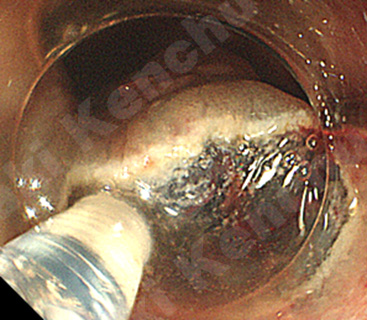

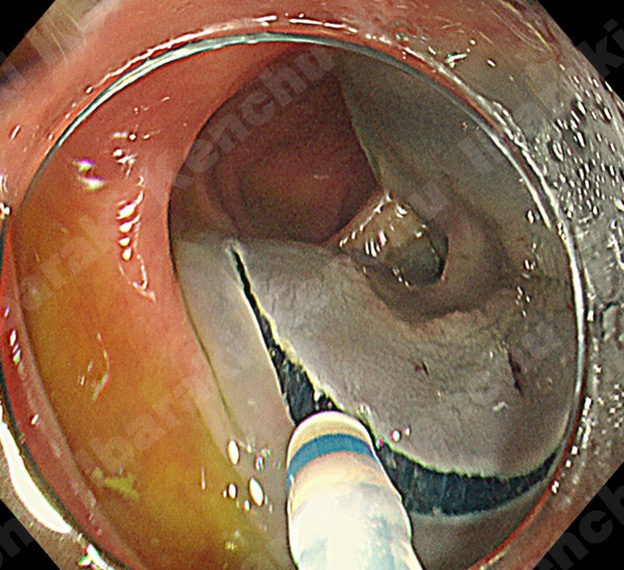

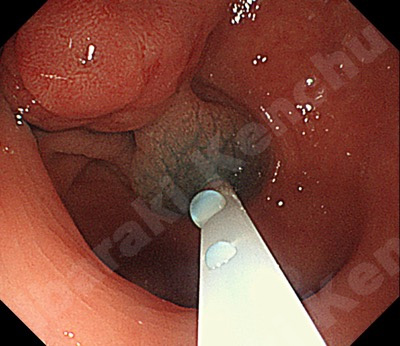

局注を行い切開剥離していきます。

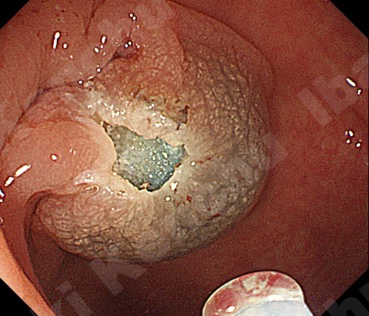

白く硬い繊維化部分があり、切除に難渋しました。

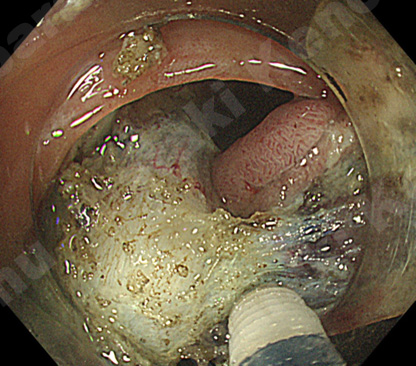

治療後には大きな潰瘍が残ります。切除後の潰瘍はだいたい2週間から1ヶ月程度で治ります。

治療後の潰瘍も襞(ひだ)を前後にまたぐように広がっています。

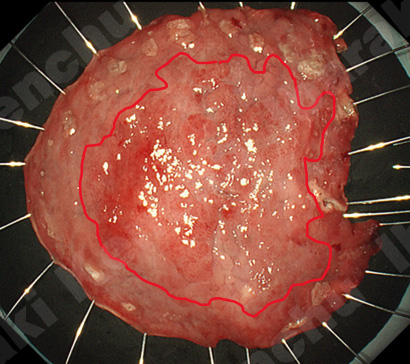

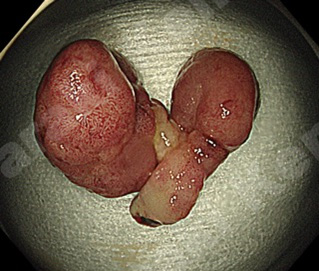

切除した検体です(75×65㎜)。内視鏡治療により根治することができました。

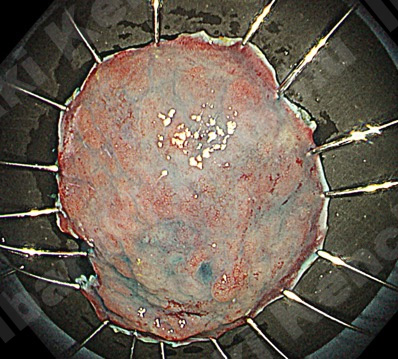

症例9.早期大腸癌

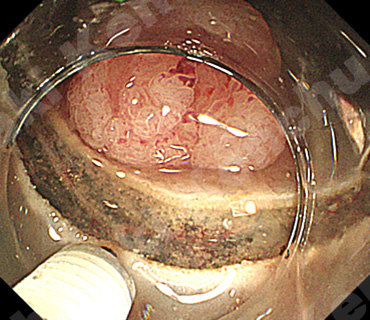

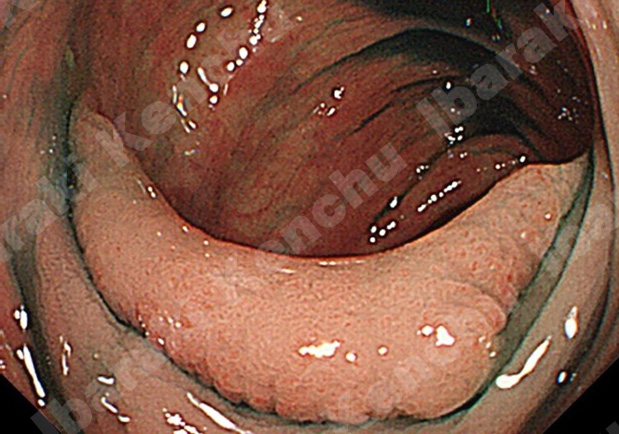

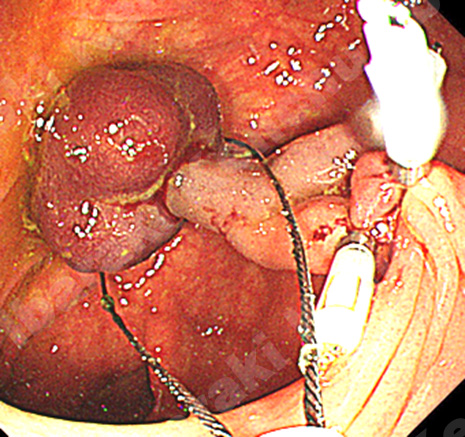

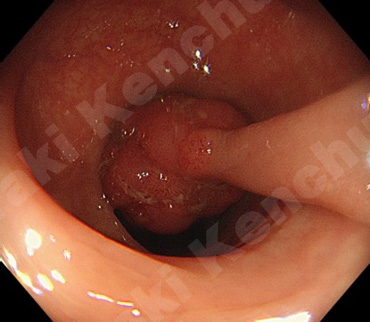

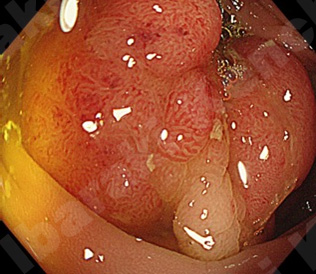

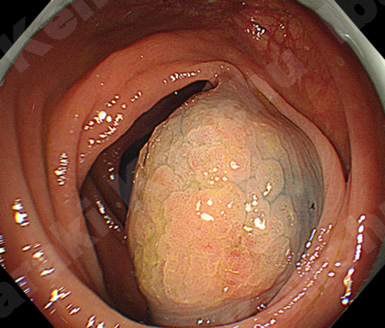

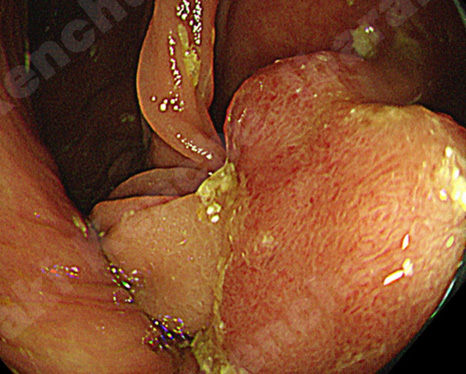

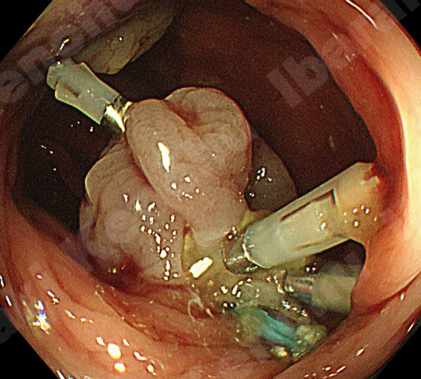

半周を占める病変です。

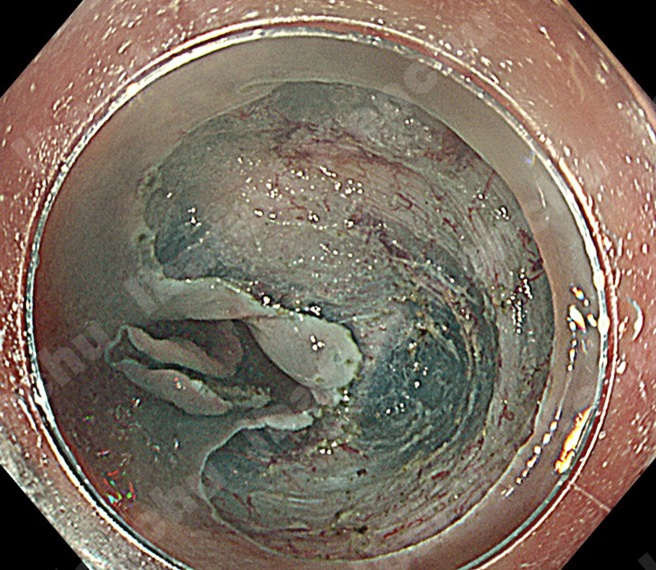

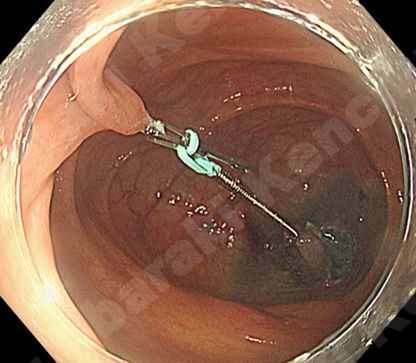

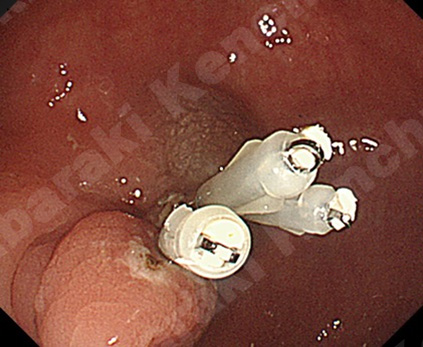

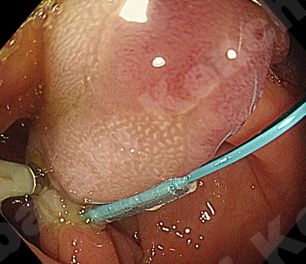

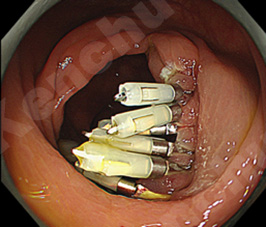

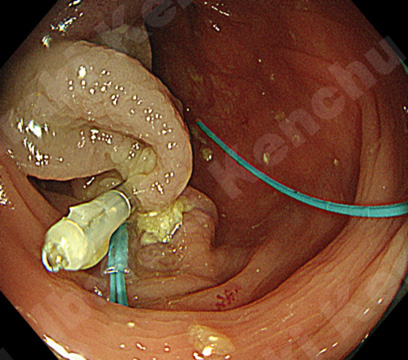

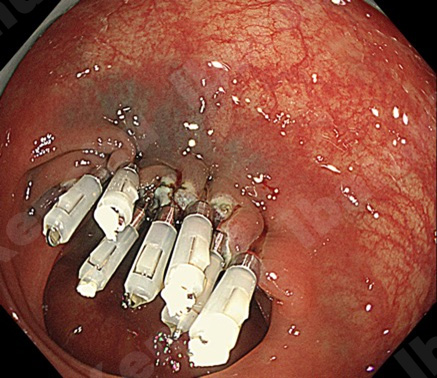

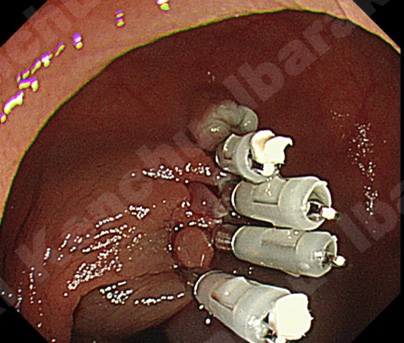

牽引デバイスで引っ張りテンションをかけるなど工夫することで、

より短時間で安全に切除することができます。

治療後には大きな潰瘍が残ります。切除後の潰瘍はだいたい2週間から1ヶ月程度で治ります。

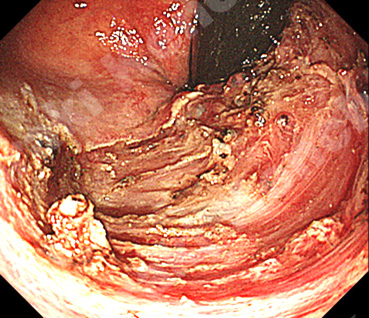

切除した検体です。内視鏡治療により根治することができました。

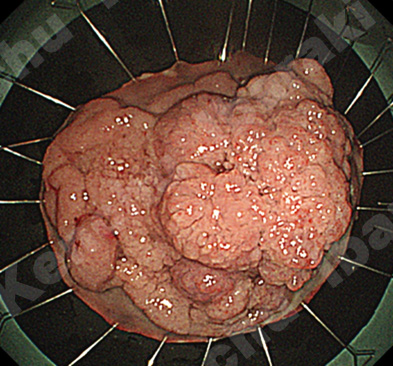

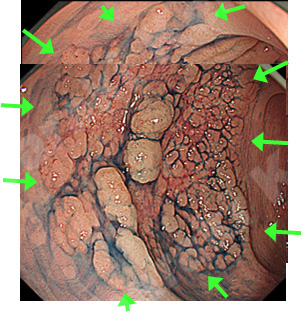

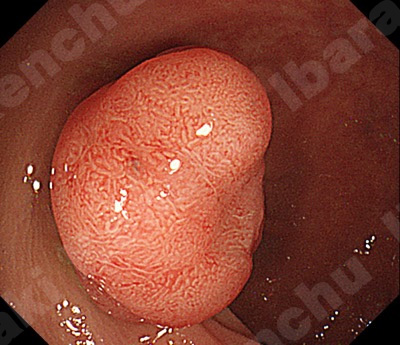

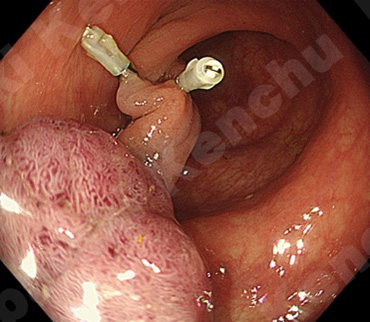

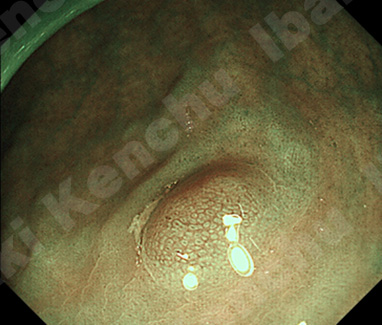

症例10.早期大腸癌

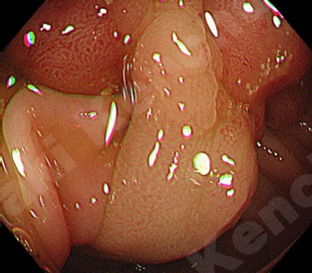

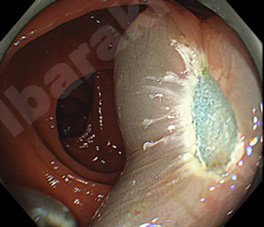

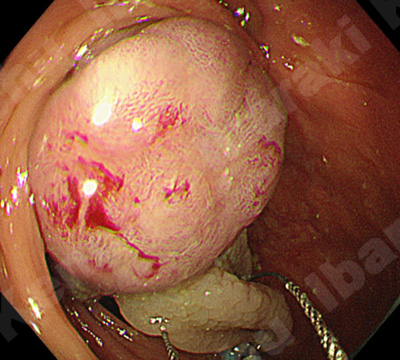

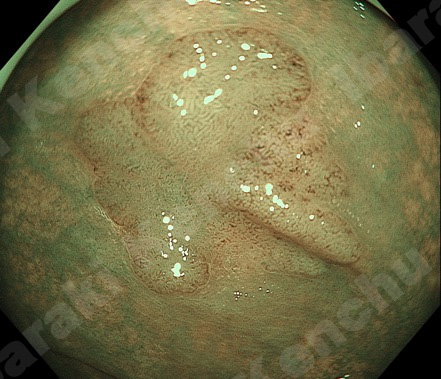

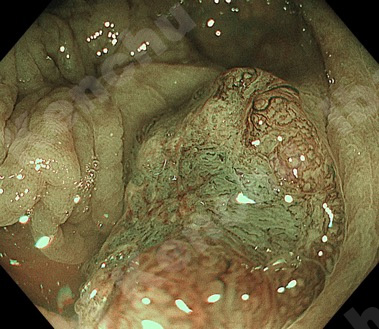

顆粒状の平坦な病変です。

切除後の潰瘍

切除した検体です。内視鏡治療により根治することができました。

症例11.早期大腸癌

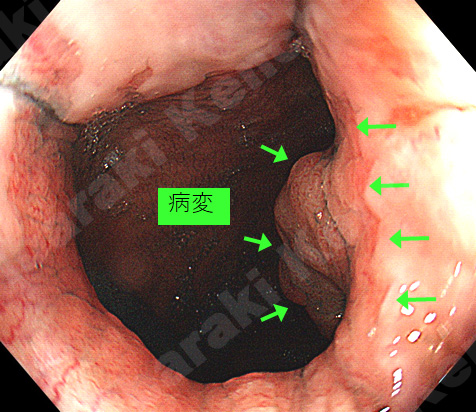

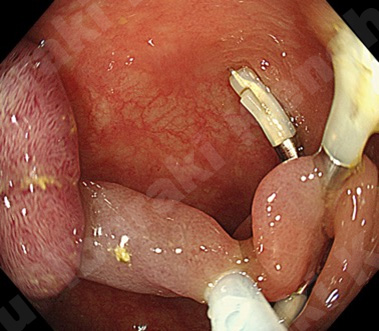

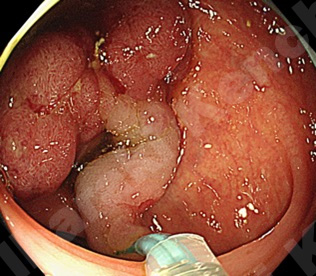

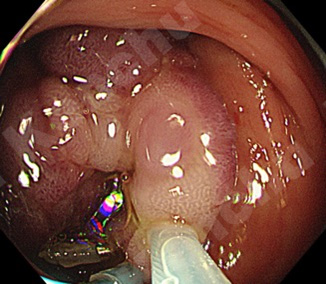

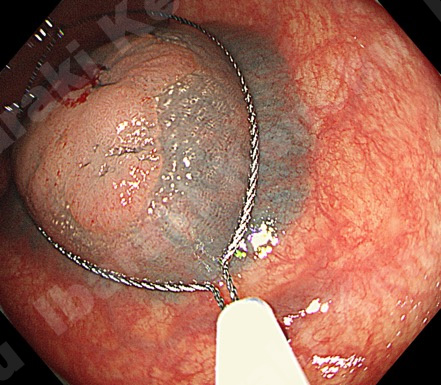

肛門に接するような50mm大の病変です。

肛門縁ギリギリまでの病変があることがわかります。

肛門側から切開剥離していきます。

切開剥離している様子。

剥離切開している様子。

ESD後の潰瘍

切除した検体です(35×58㎜)。内視鏡治療により根治することができました。

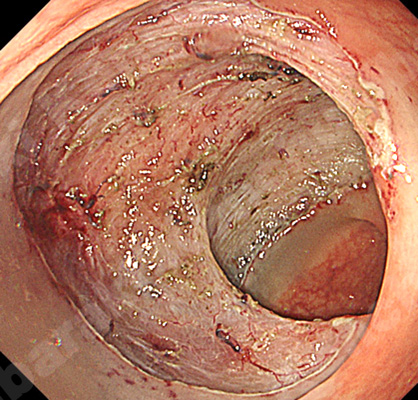

症例12.早期大腸癌

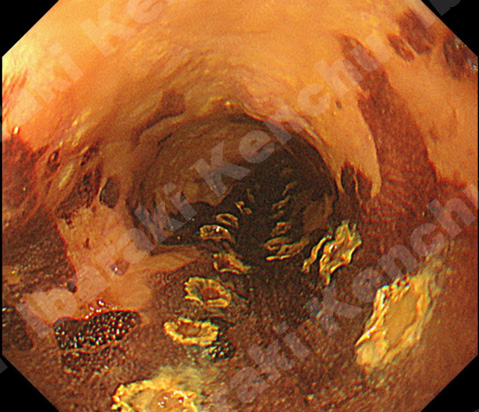

下行結腸の襞(ひだ)をまたぐような半周性の早期大腸癌です。

特殊光の観察です。

切開剥離している様子です。

手前の肛門側を半分くらい切除した写真です。

切除後の潰瘍です。

切除した検体です。内視鏡治療により

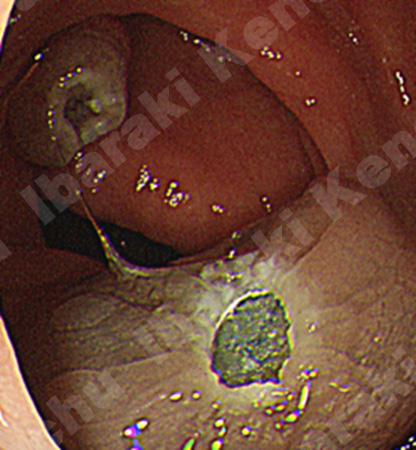

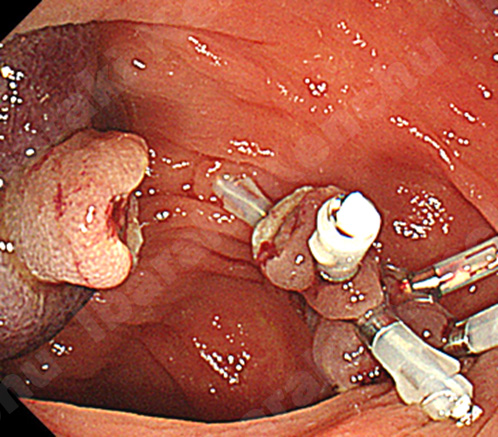

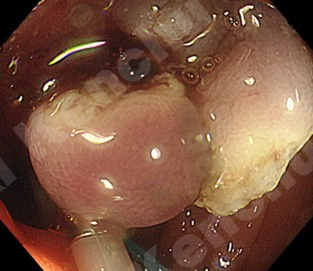

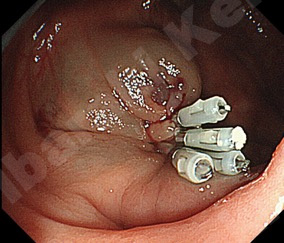

症例13.盲腸の虫垂開口部の病変

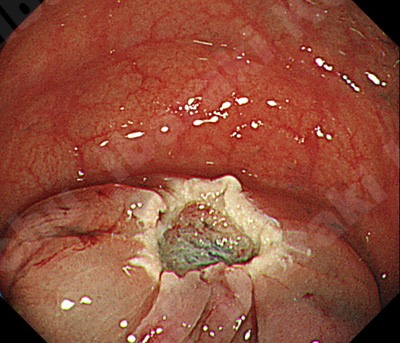

盲腸の虫垂孔陥入するような病変です。

吸引や先端アタッチメント(フード)で病変を外に引き出しながら切除していきます。〈注意点〉虫垂孔の内部に広がる病変は内視鏡治療ができない場合があります。

全周切開が終わった後、牽引デバイスを用いて病変を引っ張ることで、安全に切除することができます。

切除後の潰瘍。

切除した検体です。内視鏡治療により根治することができました。

内視鏡的粘膜切除術(EMR)、ポリペクトミー

大腸ポリープをスネアと呼ばれる金属の輪状のワイヤーでしめながら高周波電流を流して切除することをポリペクトミーといいます。その際、穿孔(腸に穴が開いてしまうこと)を防ぐため、病変の下の粘膜下層へ生理食塩水などを注入(局注)し、病変を持ち上げて隆起をつくり切除する方法をEMRといいます。これらの治療のほとんどは外来で治療可能ですが、大きい病変や抗血栓薬(血液さらさらのお薬)を内服している場合は入院していただき治療することもあります。切除した病変は顕微鏡による組織検査をし、根治しているかどうかの判断をします。

注意点

全てのポリープや癌を内視鏡で治療できるわけではありません。癌が深く浸潤している場合や、内視鏡治療で取りきれなかった場合には、外科的切除が必要な場合もあります。内視鏡検査、病理検査、必要があればCT検査など精密検査を行い、より適した治療方針を考えていきます。

【内視鏡的粘膜切除術(EMR)】

出典 国立がん研究センターがん情報サービス

症例1.

茎のないポリープの切除です。

生理食塩水(青い色素入)を注射して病変を浮きあがらせます。

スネアと呼ばれる金属の輪

状のワイヤーをかけて締め

ているところです。

ワイヤーをしめながら高周波

電流を流してポリープを

切除します。

切除後の切り口はクリップで閉じます。クリップはだいたい1-2ヶ月程度で脱落し,知らず知らずに便と一緒に排出されます。

症例2.

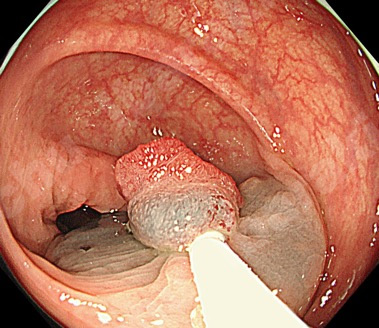

茎のある大きなポリープの切除です。

切除の前に茎の根本にクリップをかけて阻血状態にします。阻血が十分であれば血が通わなくなり、ポリープが青紫色に変わります。

スネアと呼ばれる金属の輪状のワイヤーをかけていきます。ワイヤーをしめながら高周波電流を流してポリープを切除します。

事前に阻血クリップをしたことで、出血なく外来で安全に切除することができました。

症例.3

直腸のポリープです。

ポリープの根もとを観察すると、短い茎があることがわかります。

生理食塩水(青い色素入)を注射して病変を浮きあがらせます。

スネアと呼ばれる輪状のワイヤーをかけ、ワイヤーをしめながら、高周波電流を流してポリープを切除します。

切除した切り口はクリップで縫縮します。外来で安全に切除することができました。

切除後のポリープです。安全に切除することができました。

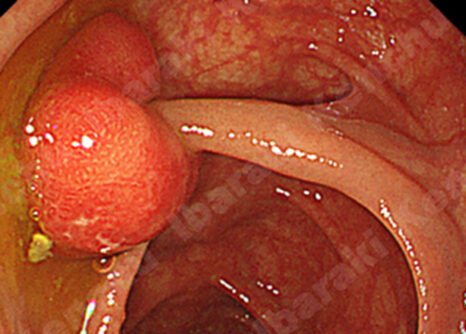

症例.4

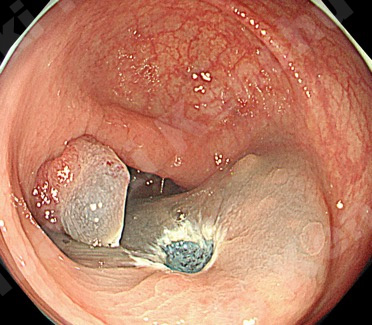

茎のある大きなポリープの切除です。写真①

写真②

切除の前に茎の根本にクリップをかけて阻血状態にします。阻血が十分であれば血が通わなくなり、ポリープが紫色に変わります。

スネアと呼ばれる輪状のワイヤーをかけていきます。ワイヤーをしめながら高周波電流を流してポリープを切除します。

事前に阻血クリップをしたことで、出血なく切除することができ、外来で安全に切除することができました。

症例.5

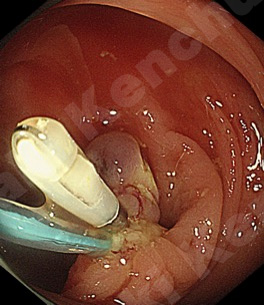

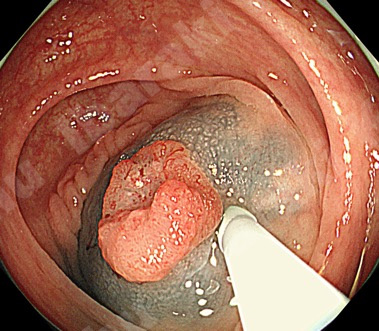

大きなポリープの切除目的にご紹介いただきました。全貌がわからないような大きなポリープを認めます。

観察していくと長い茎がありそうです。

茎の根本近くに留置スネアを締めて阻血状態します(水色の糸)。

念のためクリップをかけて補強しておきます(左の白い突起物)。

スネアと呼ばれる輪状のワイヤーをかけていきます。

ワイヤーをしめながら高周波電流を流してポリープを切除します。

切除後の所見です。留置スネア(水色)とクリップ(白)が残っており、出血なく治療を終えることができました。

切除後のポリープの写真です。 ポリープの先端が2つに分かれる大きなポリープでした。内視鏡切除で根治することができました。

症例.6

肛門のすぐ近くにある15mm大の早期直腸癌です。

肛門側に遺残(腫瘍が残ってしまうこと)がないように,スネアの先端でESDのように切開して切り込みを入れて病変の一部を剥がしておきます。

その切り込みにはめ込むようにスネアかけて切除します. 写真は治療後の潰瘍です.取り残しなくきれいに切除することができました。

切除後の切り口はクリップで縫縮します。

1年後の内視鏡所見です。きれいに瘢痕化しており、再発所見は認めませんでした。

症例.7

SSL( Sessile serrated lesion)と呼ばれる平べったいポリープを切除します。

生理食塩水(青い色素入)を注入して病変を浮きあがらせます。

スネアと呼ばれる金属の輪状のワイヤーをかけて切除します。

切除後の潰瘍にはクリップで閉じます。クリップはだいたい1-2ヶ月程度で脱落し、知らず知らずに便と一緒に排出されます。

症例.8

盲腸にSSL( Sessile serrated lesion)と呼ばれる平べったいポリープを認めました。

青い色素を撒くとよりはっきりと認識することができます。

スネアと呼ばれる金属の輪状のワイヤーをかけて切除します。

切除後の潰瘍にはクリップで閉じます。クリップはだいたい1-2ヶ月程度で脱落し、知らず知らずに便と一緒に排出されます。

症例.9

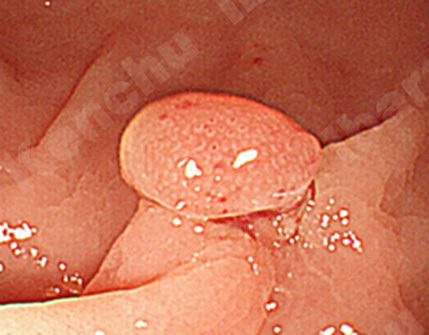

横行結腸の大きな早期大腸癌です。茎があり、茎を観察していきます。

茎の付け根部分が観察できます。

茎の付け根部分から観察していくと、再度ポリープの頂部が観察されます。

ポリープの茎の付け根部分に留置スネア(水色)を占めて阻血状態にします。留置スネアが外れないように、その頭側にクリップをしておきます。

スネアと呼ばれる金属の輪状のワイヤーをかけていきます。

ワイヤーをしめながら、高周波電流を流してポリープを切除します。

留置スネアの阻血効果もあり出血なく切除することができ、根治することができました。

症例.10

平らなポリープに対してEMRで切除します。

生理食塩水(青い色素入)を注射して病変を浮きあがらせます。そしてスネアと呼ばれる輪状のワイヤーをかけていきます。

ワイヤーをしめながら高周波電流を流してポリープを切除します。

切除した切り口はクリップで閉じます。

きれいに切除することができ、根治することができました。

症例.11

早期大腸癌があります。どこに病変があるかわかりますか?(正解はこの症例の最後に示します。)

IIc病変という陥凹性病変を認めました。

青い色素をまいて観察します.陥凹部分(へこんでいる部分)が早期大腸癌です。

大きめ切除しました。

クリップで縫縮しました.内視鏡切除で根治することができました。

先ほどの正解です。病変はここにあります (矢印部分)。

症例.ご高齢の方(90歳代後半)のEMR

S状結腸に早期大腸癌を疑う病変を認めました。

拡大観察すると深い部位にまで浸潤していること(sm浸潤)が疑われました。

本来であれば外科手術が望ましいのですが、ご高齢であることや喫煙歴、COPD(慢性閉塞性肺疾患)もあるため、相談の結果、内視鏡切除の方針となりました。

スネアと呼ばれる金属の輪状のワイヤーを締めたところです。

ワイヤーをしめながら高周波電流を流して切除します。病理結果は大腸癌を取りきることはできましたが、より深い部位に浸潤している結果でした(SM4000μm(pT1b) Ly0 v0 pHM0 pVM0)。しかしどうしても追加外科切除はご希望されず、経過観察となっています。

コールドスネアポリペクトミー(CSP)

CSP(コールドスネアポリペクトミー)はEMR(内視鏡的粘膜切除術)とは異なり、生理食塩水などの注入(局注)を行わず、そして高周波電流を流さずに、スネアと呼ばれる金属の輪状のワイヤーでしめて切除する方法です。

利点としては、短時間で治療できるため一回の検査で多くのポリープを切除でき、また、高周波電流を流さないため穿孔(腸に穴が開くこと)や後出血(あとから出血すること)の危険性が少ない安全性が高い治療といえます。一方、このCSPでは粘膜表層しか切除できないので、浸潤がんを疑う病変には不向きです。

ポリープの大きさや形、ポリープ表面の見た目などに応じてCSP(コールドスネアポリペクトミー)、EMR(内視鏡的粘膜切除術)、ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)を選択して治療します。

小さなポリープには、CSPといって、高周波電流を用いずに切除する機会が増えています。

スネアと呼ばれる金属の輪状のワイヤーをかけていきます.

スネアで絞っている状態です.高周波電流を用いずに切除します.

切除した状態です。出血が治まっているようであれば止血処置は不要です。

処置が簡便で早く治療が行えたり、高周波電流の熱傷による遅発性の出血や穿孔のリスクは低いなどの利点があります。ポリープの大きさや見た目で治療方法を検討していきます。

化学療法・放射線療法

外科的切除が難しい進行したがん(食道がん・胃がん・大腸がん・膵がん・胆道がん・肝がんなど)に対して化学療法やがんの種類や状態によっては放射線と組み合わせた治療を行います。一部は入院での治療になりますが、大部分は通院治療での対応が可能で、化学療法センターに通院しながら日常生活・仕事を続けながら治療を受けていただけるようサポートしていきます。

消化管金属ステント留置術

消化器癌(食道癌、胃癌、大腸癌、十二指腸癌(他臓器癌十二指腸浸潤)など)のうち狭窄の強い病変に金属ステント留置術を行うことがあります。これにより食べ物や便の通りを改善してより食事を摂取していただき、継続して化学療法などの治療を受けていただけるようサポートしていきます。

特に大腸癌の狭窄に対して、従来はイレウスチューブという長い管による減圧治療や緊急手術(人工肛門)を行っていましたが、近年は金属ステント留置術を行うことで通りを良くし、継続して化学療法などの治療を受けていただいたり、外科的手術への橋渡しをするというケースが多くなってきています。

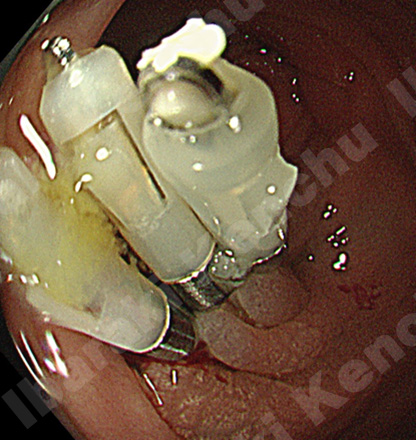

胆膵疾患(内視鏡・化学療法)

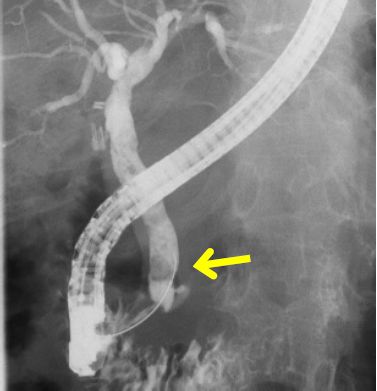

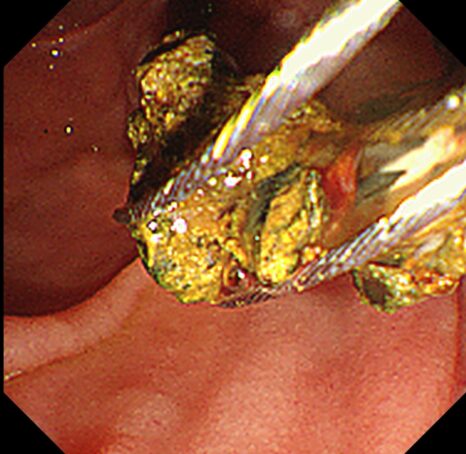

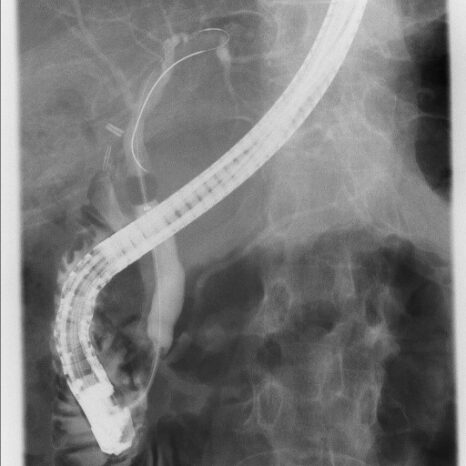

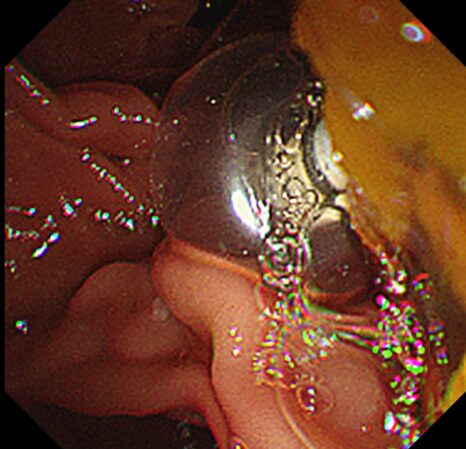

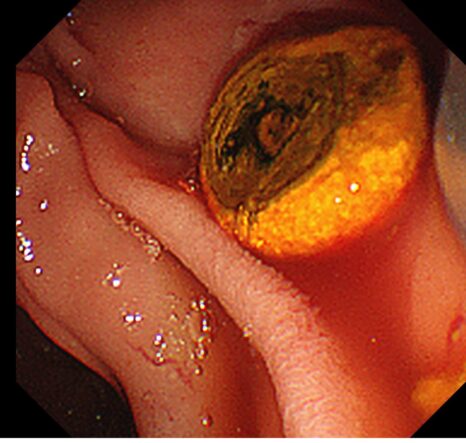

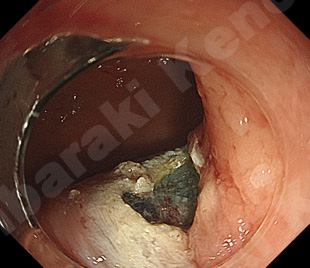

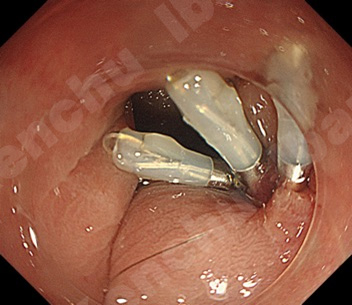

総胆管結石(写真①)には内視鏡的胆膵管造影検査(ERCP)を行い、結石は必要に応じて砕石(バスケットを用いて石を砕くこと)して小さくし、バスケットまたはバルーンで採石(写真②③④)を行います。胆管炎がある場合はまずはステントを留置して炎症を改善させた後に採石を行います。

膵癌・胆管癌・胆嚢癌などの悪性疾患については、外科治療や化学療法を行います。胆膵領域には胆管、膵管など重要な管や臓器があるため、ERCPでステントの留置を行いつつ、外科、消化器内科、腫瘍内科と連携して腫瘍の治療を行います。

肝疾患

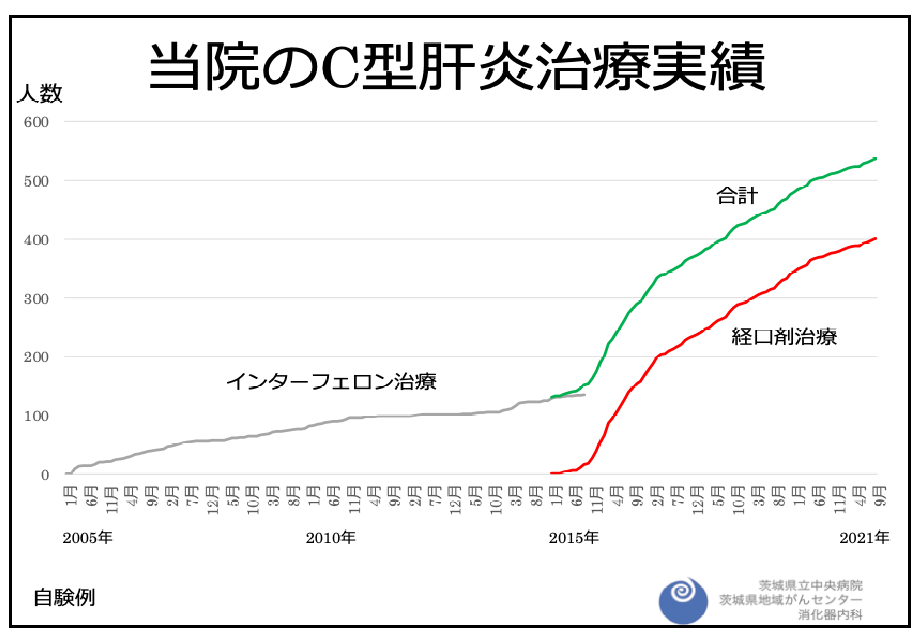

1.C型肝炎について

2014年から飲み薬によってC型肝炎ウイルスが体から排除出来るようになりました。お薬も進化し、当院でも全体で97%のウイルス排除率を記録しております。図は2014年以前のインターフェロン治療との比較になりますが、はるかに多くの皆さんに治療を受けていただいております。医療費助成申請によって、経済的な負担も小さく抑えることができますので、ご相談ください。

2.B型肝炎について

残念ながら日本は先進国の中でもB型肝炎の患者さんが多い国とされております。人口の約1%がキャリア(HBs抗原が陽性)で、2割ほどが既往感染(一度感染したことがあるが、HBs抗原は陰性になった状態)と言われています。一度感染してしまうと、今の医学の力でウイルスを体から排除することが出来ません(この点はC型肝炎とは違います)。既往感染でも日常生活を送る上で何ら支障はありませんが、抗がん剤や免疫を抑える治療を行った場合、まれですが体に潜んでいるウイルスが再び活動し(再活性化と呼ばれます)、場合によっては重症の肝炎を引き起こすことがあると言われています。

当院はがんセンターも併設しており、たくさんの方が抗がん剤治療をお受けになっておられますので、不幸な事態にならないよう、免疫抑制・化学療法をお受けになる患者さんを対象に、B型肝炎の状態を採血検査で確認させていただいております。感染したことがなければそれ以上の対応は不要ですし、既往感染の場合は定期的にウイルスの状態を採血で経過観察させていただくことになります。またウイルスを排除出来ないまでも、ウイルスの活動を有効に抑える飲み薬があります。ご不明なことは外来窓口でおたずねください。

3.肝臓がんについて

標準治療とされる手術・カテーテル治療・ラジオ波焼灼術・全身化学療法にはいずれも対応しております。また筑波大学と連携して、陽子線治療のご紹介も行っております。

炎症性腸疾患

潰瘍性大腸炎やクローン病が代表的な疾患です。これらは原因不明の慢性炎症性腸疾患で、一度発症すると完治が困難とされるため国の特定疾患に指定されています。当院は難病診療連携拠点病院として、ガイドラインをもとに積極的な治療に取り組んでおります。

緩和ケアと支持療法

緩和ケアとは、がんと診断されたときから、がんに伴う体や心のさまざまな苦痛に対する症状を和らげて、生活の質(QOL)を維持して自分らしく過ごせるようにする治療やケアのことを指します。これはがんが進行してからだけではなく、がんと診断されたときから必要に応じて行っていきます。また、支持療法とはがんそのものによる症状やがん治療に伴う副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防や治療のことを指します。

診療実績

令和6年度

- 延べ入院患者数は、1,681件(うち新規は1,135件)病院全体の17%(新規16%)でした。

- 医療連携室経由の紹介受診数は1,464件(内視鏡/腹部超音波検査のみを含む)で、当院内科の40%、当院全体の16%でした。

- 内視鏡件数は、下記別表参照(上下部消化管検査は外科施行を含む)

- RFAは23件、29病変

- 静注化学療法の新規導入症例数は、大腸66、膵29、食道24、胃21、胆道15、肝細胞癌10、小腸2、肛門管1件でした。

消化器内視鏡の件数(令和5年度)

| 上部消化管 | 3,592 | |

|---|---|---|

| 下部消化管 | 1,756 | |

| ERCP | 404 | |

| 肝胆膵超音波内視鏡 | 64 | |

| ダブルバルーン小腸鏡 | 経口 | 4 |

| 経肛門 | 3 | |

| ERCP | 8 | |

【上記のうち治療】

| 大腸EMR | 404 | |

|---|---|---|

| 胆管ステント留置 | 267 | |

| 金属ステント留置 | 食道/胃/十二指腸 | 26 |

| 大腸 | 25 | |

| 胆管 | 17 | |

| ESD | 胃 | 64 |

| 大腸 | 45 | |

| 食道 | 10 | |

| 十二指腸 | 1 | |

| 静脈瘤治療 | EVL | 11 |

| EIS | 4 | |

臨床研究

当科の取り組み

緩和ケア支持療法でご紹介したPCUでは患者さんに季節感を楽しんでいただけるよう季節毎にイベントを開催しています。⇒PCUについて

お知らせ

- ほっとタイムズ(Vol.45)地域連携だよりのコーナーで「C型肝炎の患者さまいらっしゃいませんか?」として消化器内科が掲載されました。

- ほっとタイムズ(Vol.32)教えてドクターQ&Aのコーナーで「本当はこわい脂肪肝」が掲載されました。

- ほっとタイムズ(Vol.28)教えてドクターQ&Aのコーナーで「タバコと健康」が掲載されました。

- ほっとタイムズ(Vol.19)病気を知ろうQ&Aのコーナーで「お酒と肝臓」が掲載されました。

症状や治療法など分かりやすく解説しています。