病理部について

病理部は病理診断を院内で一括して担う部門です。病理診断は患者さんの病気がなにであるかを確定し患者さんの治療方針を決定するうえで現在最も信頼できる診断方法です。

方法としては患者さんから取られてきた組織、臓器や細胞などを基本的には顕微鏡で観察することで、病気の診断を行っています。また病名を確定するだけではなく、治療方法の選択や治療効果の判断にも役立っています。近年では同じ診断名の病気であっても、患者さんごとに免疫反応や遺伝子の変化などが異なり、治療薬や治療効果も個別に考える必要が出てきています。病理診断も分子生物学的な様々な手法を用いて患者さんそれぞれ個別に対応するようになってきています。

当院病理部では専門の医師、検査技師が集結し、また当院他部門の様々なスタッフとも緊密に協力して最新の知識・技術・機器により高品質の病理診断を提供し、患者さんの治療に貢献できるよう、日々努力しています。

スタッフ紹介

部長

第三診療部長

病理診断科部長

飯嶋 達生

(いいじま たつお)

病理診断科部長(細胞診断担当)

斉藤 仁昭

(さいとう ひとあき)

病理診断科医長

渡邉 侑奈

(わたなべ ゆうな)

(非常勤医師)

熊谷総合病院

井村 穰二

(いむら じょうじ)

(非常勤医師)

水戸赤十字病院

堀 眞佐男

(ほり まさお)

(非常勤医師)

筑波大学

杉田 翔平

(すぎた しょうへい)

(非常勤医師)

東京大学

山田 玲奈

(やまだ れいな)

臨床検査技師 *遺伝子検査と併任

- 阿部 香織*

:二級臨床検査士(病理)、認定病理検査技師、細胞診検査士、国際細胞診検査士 - 古村 祐樹

:二級臨床検査士(病理)、認定病理検査技師、細胞診検査士、国際細胞診検査士 - 安田 真大

:二級臨床検査士(病理)、認定病理検査技師、細胞診検査士、国際細胞診検査士 - 小井戸 綾子*

:二級臨床検査士(病理)、認定病理検査技師、細胞診検査士、国際細胞診検査士、認定臨床染色体遺伝子検査師遺伝子分野、遺伝子分析科学認定士 - 堀野史織*

:二級臨床検査士(病理) - 藤沼 廉

- 堀 直美

- 下斗米 裕美*

- 山崎 信子*

- 賀川 実智子

病理部の特徴

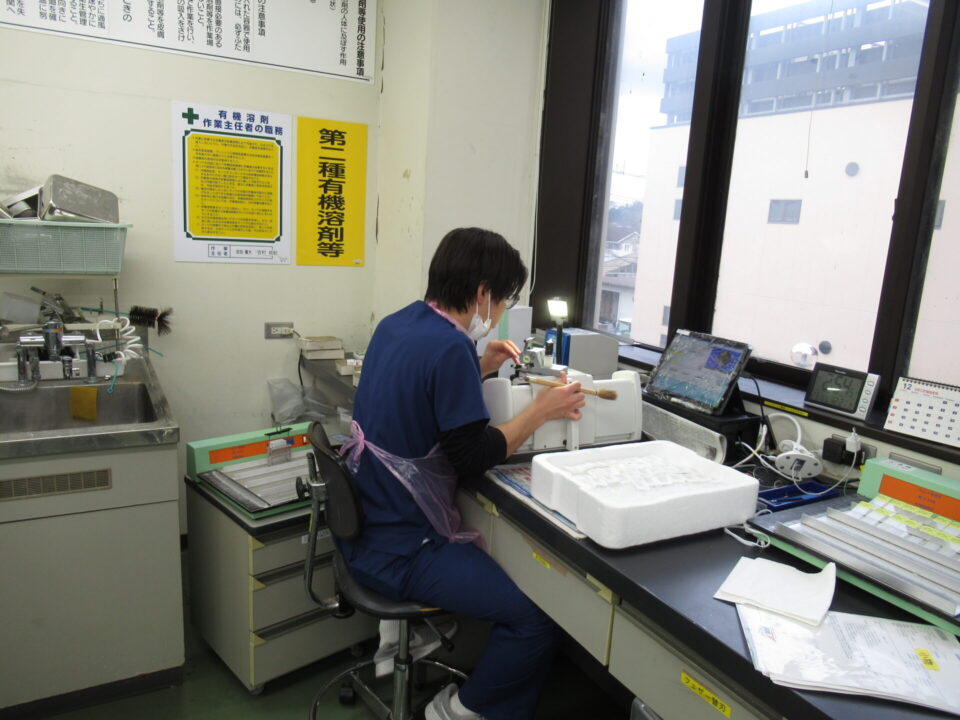

1.組織診断

組織診断は患者さんの胃・大腸や肺などの病気の部位から内視鏡により採取される小さい組織片や手術により切除された病変を含んだ臓器について、光学顕微鏡で組織・細胞を観察し、病名やその病気の強度、広がりなどを明らかにしていきます。

顕微鏡観察に適した標本を作製するため、組織・細胞を厚さ1000分の4mmで薄く切る必要がありますが、現在も手作業で行われており、病理部では熟練の技を有する検査技師が薄切を行っています。薄く切られた組織・細胞を染色し、標本が完成します。染色も以前は手作業で行われていましたが、現在は自動染色装置を使用し、染色工程の精度管理が適切に行えるようになりました。

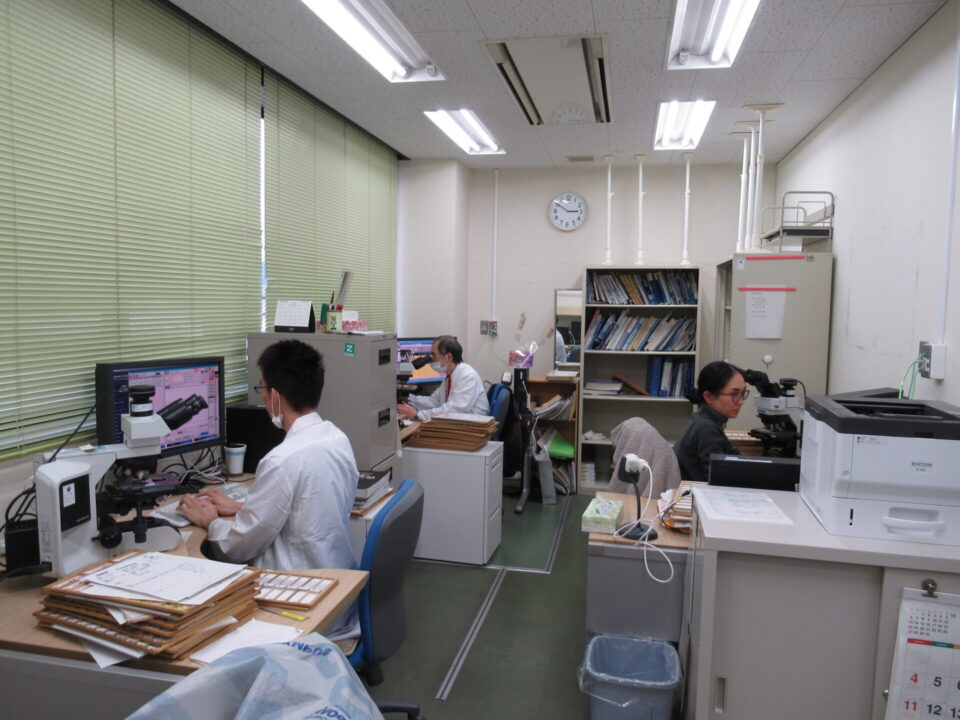

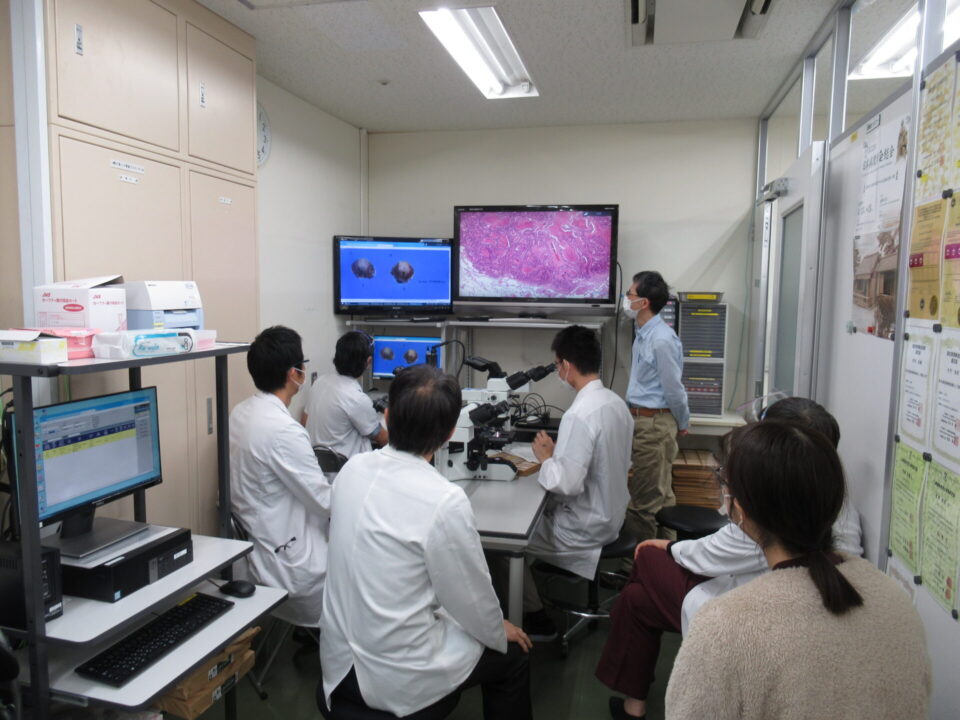

作製された標本は病理診断を専門とする病理専門医に渡され、顕微鏡で観察し、病理診断が行われます。病理部には常勤の病理専門医が3名おりますが、常日頃、学会等へ参加し、診断能力向上に努めております。非常勤の病理医の支援も受け、年間約6000件の病理組織診断を行っています。また筑波大学附属病院病理部と連携し、また国立がん研究センター等へのコンサルテーション依頼を行うことで、病理診断の精度の向上を図っています。

2.免疫組織化学

通常、病理組織診断はヘマトキシリン・エオシン染色標本(HE染色標本)で行われており、90%の症例は、HE染色標本のみで診断できるといわれています。しかしリンパ腫や肉腫などの腫瘍ではHE染色による組織・細胞の形の観察のみではその病気の治療に必要な診断情報を得ることができないものがあります。抗原抗体反応を用いることで、病気の細胞が作り出すタンパク質の有無を確認し、細胞・組織の特徴から病気の診断が行われるようになっています。当病理部では様々な病気の診断に対応できるように、多数の抗体(現在、病理部が保有する抗体の種類:140種類)を常備しています。また自動免疫組織化学染色装置を導入し、染色工程の精度管理を適切に行っています。

3.細胞診断

細胞診断は患者さんの喀痰や尿中に含まれている細胞を光学顕微鏡で観察し、この中に腫瘍細胞がいるか否かを判断し、病気の診断を行うものです。細胞診断は病理医と細胞診検査士が共同して診断を行っています。

組織診断では患者さんから組織・臓器を採取するときに痛みや出血などの侵襲を伴うことが多いですが、細胞診断では通常、排泄されるものなので、痛みや出血はなく、何度でも繰り返し細胞を採取することができる利点があります。一方で、細胞を個別にみることから、組織診断よりも顕微鏡の観察で得られる診断情報量が少なく、より一層の診断能力が必要となります。当病理部には常勤の細胞診検査士5名(国際細胞診検査士4名)と細胞診専門医3名で年間約8000-9000件の細胞診断を行っています。細胞診標本作製には自動細胞塗抹装置や染色装置を使用し、精度管理に努めています。

4.標本作製への努力

病理診断において作製される標本の質は非常に重要で、質の低い標本では正し病理診断は行えません。患者さんから組織・細胞・臓器が取り出されると同時に、組織・細胞は質の低下が始まります。このためいかに早くホルマリン固定液などでの固定や凍結を行い、質の低下を食い止めるかが病理診断の課題となっています。病理部ではこの数年来、病院の他部門スタッフに対して患者さんから採取された組織・細胞・臓器を可及速やかにホルマリン固定することの必要性について講習会を開催してきました。これにより当院での病理検体は固定までの時間や固定後の時間が適切に管理・記録され、検体の質が向上し、病理診断、特にコンパニオン診断やがん遺伝子パネル検査の適切な診断結果に貢献しています。

5.術中迅速診断

手術中に病理診断を行うことがあり術中迅速診断と呼ばれています。通常の組織診断では標本作製に数日を要しますが、組織を凍結させることで、十数分で標本を作製することができます。例えば胃がんの手術中に切除された胃の断端にがん細胞が無いことを確認するために迅速診断が行われています。現在、CTやエコー検査などが発達していますが、それでも、がん細胞は小さく、顕微鏡で確認する必要があります。迅速診断はその場で診断しなくてはいけないので、基本的には常勤の病理医と検査技師、組織を凍結し薄切する特殊な装置などが無くてはなりません。当病理部では常勤の病理専門と優れた技術を有する検査技師のもとで年間約300件の迅速病理診断が実施されています。適切な手術が行われ、患者さんへの手術による侵襲が必要最小限となるように支援しています。

6.病理解剖

不幸にして亡くなられた患者さんの死因や行われた治療の効果などを明らかにするために、病理部では患者さんの解剖を行っています。CTなMRIなどの画像診断技術の進歩などにより近年、世界的に病理解剖は減少し、当病理部でも年間に10-20症例ほどの病理解剖となっていますが、やはり病気の部分を取り出し、直接観察することは重要で、近年発達してきた分子標的薬の効果や副作用の判断など、新しい治療方法の開発と相まって、病理解剖の重要性が再度認識されてきています。

7.コンパニオン診断

近年、分子標的薬とよばれる効果の高い、副作用の弱い薬剤(特にがん治療薬)が急速に開発されています。ただし同じ病名の病気(がん)でも、患者さんそれぞれで病気の細胞(がん細胞)がつくるタンパク質の質や量また遺伝子の変化が異なり、それによって分子標的薬が効く人と効かない人があります。この効く人と効かない人の判別するために免疫組織化学による薬の作用するタンパク質の有無や遺伝子解析による遺伝子の変化の有無を診断することをコンパニオン診断と呼びます。当病理部では年間約*件のコンパニオン診断を行い、患者さんへ適切で効果のある治療薬の選択が行えるよう努めています。特に2022年(令和4年)から当院では肺癌の複数の遺伝子変化を同時に検査できるAmoy検査を院内で実施しています。通常、外部の検査会社に委託すると10日ほど時間がかかるのですが、院内で遺伝子解析を行うことで、検査依頼を受けてから3日ほどで結果が判明し、すぐに患者さんに有用な治療薬をつかうことができるようになりました。*現在、当病理部では21種類のコンパニオン診断を行っています。

8.がん遺伝子パネル検査

がん治療において標準的な治療では効果の弱い患者さんがおられますが、ある種の薬剤が効果を示す遺伝子の変化がある患者さんがおられます。この遺伝子の変化の有無をいっぺんに100-300種類調べるものとして、がん遺伝子パネル検査があります。これは茨城県内では当院を含め3つの病院でのみ行われています。さまざまな診療科、多職種のスタッフが関連していますが、病理部では検査を適切に行うため、検査に必要な遺伝子の質と量を担保するよう、検体の管理・保存を行っています。また良質な検体を得るために、当院の他科のスタッフにも検体、特に採取時の取り扱いについて講習会を開催し教育活動を行っています。これにより当院での検体の質の向上が図られています。当病理部には認定臨床染色体遺伝子検査師遺伝子分野および遺伝子分析科学認定士、また日本病理学会が認定した分子病理専門医が2名(茨城県内で6名)おり、検体の管理や検体の検査提出の適否判断を行っています。

9.臨床各科との連携

病理部では提出された病理検体について、病理学的診断や検体の質や量について臨床各科からの相談や討議を随時行っています。特に呼吸器疾患については定期的にカンファレンスを開催し、より良い治療方針の選択に協力しています。

また解剖症例について 臨床病理カンファレンス (CPC) を開催し、亡くなれた患者さんの死因の解明や治療効果の有無などを討議し、その結果を臨床にフィードバックすることで当院の診療能力向上に協力しています。

10.他医療機関との連携

病理部では筑波大学附属病院病理部や東京大学医学部人体病理学教室、また茨城県内、特に水戸地区医療機関の病理部門と連携を取り、病理診断の質の向上に努めています。また筑波大学、東京大学の若手の病理研修医が当病理部で研修を受けています。

11.精度管理

病理部では標本作製や病理診断の質を担保するため、内部での精度管理を定期的に行うとともに、日本臨床衛生検査技師会、茨城県臨床検査技師会、日本病理精度保証機構が行う外部サーベイ評価を受けています。

また検体の取り扱い、検査方法、検査精度管理や作業環境などISO15189として国際標準規格が厳しく定められています。病理部を含め当院の検査科は2022年(令和4年)にISO15189の認証を受けました(茨城県内での認証病院は4病院のみ)。

活動実績

令和5年度の実績

常勤病理医3人(病理専門医3人)、非常勤の病理5人、検査技師9人(内、細胞診検査士4人)と検査助士1人のもとで病理診断、卒後研修教育および研究を行いました。

1)病理診断実績

令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)には以下の病理診断を行いました。

| 組織診断 | 合計6,186件 【内訳】 生検材料 4,420件 手術材料 1,600件 術中迅速診断166件 |

|---|---|

| 細胞診断 | 7,606件 |

| 病理解剖 | 13件 |

| コンパニオン診断 | 858件 |

| がんパネル検査 | 60件 |

【過去3か年の病理診断数の年次推移】

| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |

|---|---|---|---|

| 組織診断 | 5,918件 | 6,311件 | 6,186件 |

| 細胞診断 | 8,429件 | 7,887件 | 7,606件 |

| 病理解剖 | 17件 | 8件 | 13件 |

- 前年度に比較して組織診断総数および細胞診断総数は減少しています。新型コロナウイルスの蔓延による影響が続いていると考えられました。

- パネル検査が増加しました。検査に適切な標本・資料を選択するように努めました。

2)他診療科との連携

病理診断科は全診療科と関連があり、随時、他診療科と連携を取ることが重要です。現在、カンファレンスについては、CPCと呼吸器臨床病理カンファレンスを定期的に開催してます。

| CPC(Clinico-Pathological Conference) | 月1回、第4火曜日 | 19:00~20:00 |

| 呼吸器臨床病理カンファレンス | 毎週、水曜日 | 17:00~18:00 |

3)卒前教育

2週間、筑波大学生(M6)の研修を行いました。

4)卒後研修医等の教育

他診療科の研修医に対してカンファレンスや病理解剖を通じて病理所見と身体所見、臨床検査結果や画像等の対応を付けて研修を行うようにすることを促し、また学会発表・論文発表などでの病理学的面での支援を行ってきました。

5)病理部内での細胞診検査士の育成

日本臨床細胞学会認定の細胞検査士の資格を2人が取得しました。現在さらに1人資格取得に向けて育成を行っています。

6)その他

1人が医療安全管理者、3人ががんゲノム医療コーディネーターの資格を取得しました。