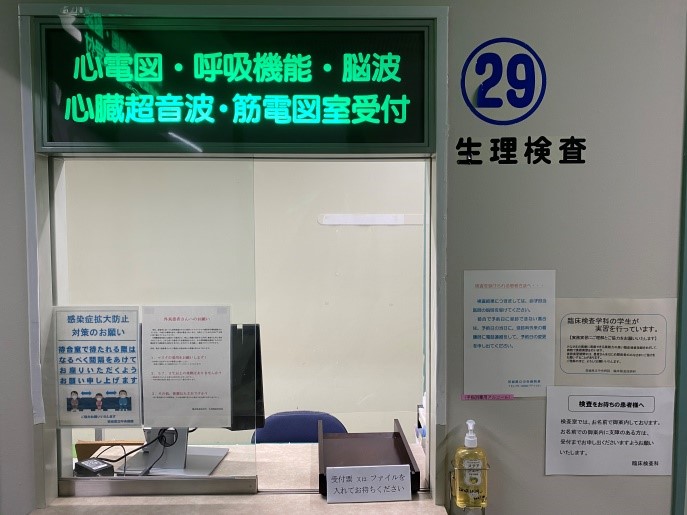

生理機能グループについて

生理機能検査とは,患者さんに協力して頂き,直接身体に接して体の機能や構造・状態を調べる検査のことです。検査は基本的に非侵襲性(身体を傷つけない)です。

循環器系検査

心臓の働きを調べる検査です。主に胸部や四肢に電極を装着して行います。

検査には一般的な心電図をはじめ,ベルトコンベアの上を運動しながら心電図を記録するトレッドミル検査や,電極を装着したまま24時間過ごし,心電図を記録するホルター心電図などがあります。

検査項目

・12誘導心電図

・運動負荷心電図

(トレッドミル法・エルゴメーター法)

・ホルター心電図(24時間)

・携帯型心電図

・イベントレコーダー

・血圧脈波検査(ABI)

・レイトポテンシャル

・自律神経R-R間隔

(CVR-R) など

呼吸器系検査

肺の機能を調べる検査です。検査はマウスピースをくわえて口元や鼻からの息漏れがないように口呼吸で行います。技師の声かけに合わせて息を吸ったり吐いたり,息を止めたりするため,患者さんの協力が必要不可欠な検査となります。

検査項目

・肺活量(VC・FVC)

・気管支拡張剤吸入前後

・呼吸機能精密

(FRC・CV・DLCO)

・呼気NO測定

・心肺運動負荷試験(CPX)

・安静時呼気ガス分析(VO2) など

超音波検査

超音波を患者さんの体にあて,そのはね返りを利用して心臓や腹部の臓器,血管の状態を画像として表示し,各臓器の動き・形・大きさや腫瘍などの有無を調べる検査です。

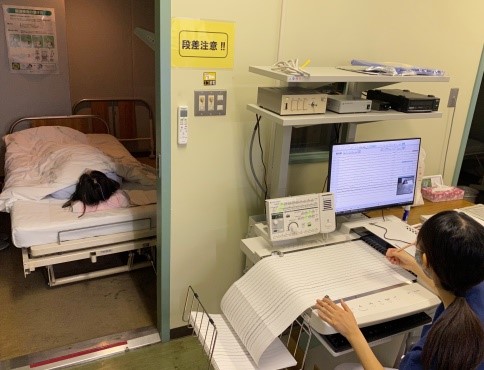

神経生理検査

全身の神経や筋肉は動かすことで微小な電流が発生します。その電流を,頭皮または対象の四肢に装着した電極などを通してとらえ,神経障害や異常がないかを調べる検査が神経生理検査です。

主な検査として,てんかんの診断や治療,意識障害の把握,法的脳死判定などを評価する脳波検査や,手のしびれや運動障害などがある患者さんの神経を刺激して神経機能の数値化や神経麻痺レベルの決定などを可能にする神経伝導速度,新生児の聴覚スクリーニングである自動聴性脳幹反応(AABR)などを実施しています。

その他

検査項目

・24時間動脈血酸素飽和度測定(24hSpO2)

・尿素呼気試験(UBT)

・簡易型終夜睡眠ポリグラフィ(SAS)

・人間ドック・脳ドック

(簡易視力・聴力検査,無散瞳型眼底カメラ等)

・皮膚灌流圧測定(SPP) など