救急センターの特徴

救急センターには、3つの初療室、6つの診察室をはじめ、CT、一般X線撮影装置、内視鏡装置等を備え、ICU6床、救急一般病床8床が稼動しており、併設するヘリポートを使ってドクターヘリによる搬送も受け入れております。

「救急患者さんのための最後の砦」になるべく、救急車の受入およびウォークインによる救急患者さんを、平日日中は救急科医師が各科の当番医の協力を得て、休日及び夜間は7名の当直医に加え、必要時は各科のオンコール医により診療しております。

また、平成26年からはドクターカーの運用を開始し、近隣消防本部からの要請に応じて、重症外傷や心肺停止例など一刻も早い医師の接触が望まれる症例や、多数の傷病者発生事例など現場での医療チームの活動が望まれる事例に対して出動しております。

学会等の認定施設

救急科専門医指定施設

スタッフ

| 医師名 | 専門領域 | 資格・所属学会等 |

|---|---|---|

| 副病院長、センター長、 災害対策部長、 医療機器管理部長 秋島 信二(あきしま しんじ) | ○心臓血管外科 | ・循環器外科参照 |

| 救急科部長(高度救急担当) 関根 良介(せきね りょうすけ) | ○救急医療 | ・救急科参照 |

| 救急科医長 大和田 淳也(おおわだ じゅんや) | ○救急医療 | ・救急科参照 |

| (兼任) 整形外科部長 (難治骨折・ 機能再建外科担当) 新堀 浩志(しんぼり ひろし) | ○手外科 ○末梢神経 ○四肢機能再建外科 ○脊椎外科 ○四肢外傷外科 | ・整形外科参照 |

| (兼任) 消化器外科部長 (上部消化管鏡視下手術担当) 川崎 普司(かわさき ひろし) | ○消化器外科 (上部消化管) | ・消化器外科参照 |

| (非常勤医師) 宮 顕(みや けん) | ○救急医療 | ・救急科参照 |

| (非常勤医師) 岡田 彩乃(おかだ あやの) | ○救急医療 | ・救急科参照 |

円滑に診療を進めるためのお願い

- 来院前に連絡(電話:病院代表 0296-77-1121)をください。

- 他院に通院中であれば 処方されているお薬を持参ください。

- 他院からのご紹介は,紹介状をご持参ください。

平成24年4月から、受診された患者さんの症状を、まず看護師がお聞きして、基準に従って救急度を判断し、緊急度の高い順に診療を行う院内トリアージを実施して、より効率的な運用を行なっております。このため、診察する順序は来院された順序と異なることがありますが、ご了承願います。

なお、小児科救急の受付は、当面の間、平日の正午より午後5時までとさせていただいています。また、婦人科救急も受け入れておりますが、産科救急に関しましては現在体制を整備中です。

ドクターカーは近隣消防本部・救急隊の要請に基づいて出動しております。医療機関や患者さんからの直接の要請には応じることができません。

御理解と御協力をお願いいたします。

活動状況

令和6年度

令和6年(2024年)度に救急センターで診療した患者総数は10,580人(令和5 年度に比し0.2%減)、うち救急搬送患者数は4,173人(同6.2%減)(ドクターヘリ・防災ヘリによる搬送患者5人を含む)でありました(図1、2、3)。

図1:救急患者数の年次推移

図2:月別救急患者数

図3:月別救急搬送患者数

ドクターカー

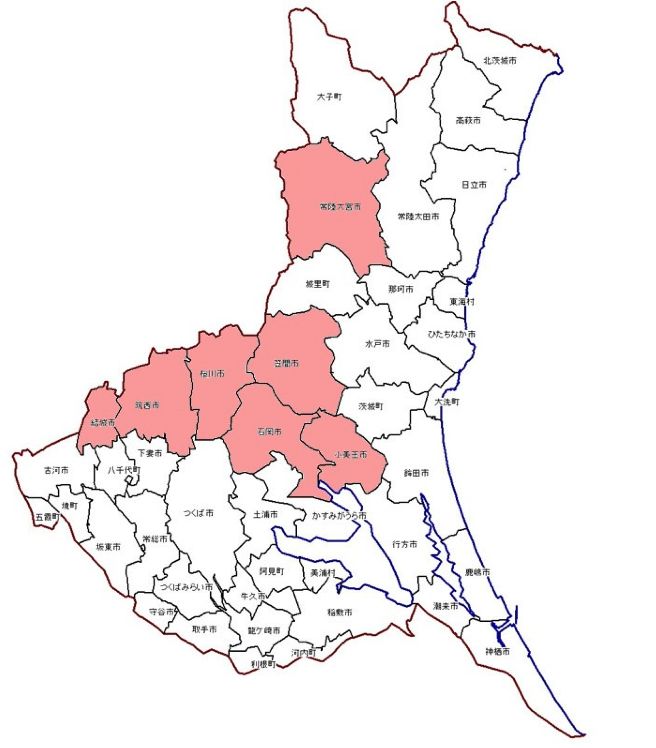

平成26年3月より開始したドクターカー事業は、平成27年12月からは、専用のラピッドカーを購入して、これにより出動しております。心肺停止、ショック、高エネルギー外傷、胸痛、意識障害、重症喘息、窒息、中毒などの他、傷病者の救出に時間を要する事例や多数傷病者発生事案に対して、いばらき総合指令センターや近隣消防本部からの要請で出動しております。多数傷病者発生事案では、現場での初期治療に加え、医学的見地から傷病者の搬送先や搬送順序の決定に関与しております。従来からの笠間市に加え、平成29年3月には石岡市、小美玉市、10月には筑西広域市町村圏事務組合(筑西市、結城市、桜川市)、平成30年3月には常陸大宮市の各消防本部と協定を締結し、活動地域を拡大しております(図4)。

新型コロナウイルスの影響により隔月開催となりましたが、当院職員に加え、いばらき消防指令センター職員、各消防本部職員、運転業務を担当する暁興産職員にも参加してもらってドクターカー小委員会を開催して事例の検証を行い、問題点の解決を図っております。昨年度(R6年度)も6回の小委員会を開催致しました。

令和6年度(2024年)は、要請件数342件(令和5年度比47件減)に対して、251件(同30件減)出動し(出動途中のキャンセルを含む)、170件(同17件減)の現場活動(トリアージ・死亡確認等を含む)を行っております。

虐待防止

毎年度、隔月を目安に作業部会を開催し、虐待事例(疑いを含む)に対処、内容の検討、対策案の提示をおこなっております。令和6年度(2024年)は、作業部会を7月と10月に開催し、DV関係2件、家庭内暴力2件の事案の振り返りを行いました。引き続き、救急外来看護師や病棟助産師を中心とした関わりによる、妊産婦・新生児虐待事例を含めた虐待事案への対応、およびその防止に努めて参ります。

CPR作業部会

令和6年度(2023年)は、CPR講習会を22日43回開催し、213名が参加しました。

トリアージ作業部会

ウォークインで来院した全ての患者を対象にJTASを基本とした院内トリアージを実施して緊急度を判定し、時宜を逸しない救急医療の提供に努めています。その上で、令和6年度(2024年)は作業部会を12回開催し、アンダートリアージの事例検証、トリアージ開始までに15分以上かかった症例検証、再トリアージ実施調査、トリアージ所要時間についての検証などを行いました。

救急救命士教育・研修

令和6年度(2024年)も救急救命士の病院実習を積極的に受け入れ、就業前実習は該当者なし、就業中再教育研修延べ30名の実習指導にあたりました。また、水戸地区救急医療協議会の事後検証会や研修会に医師、看護師を派遣しました。これらの活動を通じて、救急救命士による病院前救護能力の向上をはかるとともに、近隣の消防本部との緊密な連携を構築しております。また、救急救命士課程の学生実習をs-akisi4名受け入れました。近隣消防本部の救急隊員との勉強会である救急クラブは、新型コロナウイルスの影響により休止しておりますが、令和7年(2025年)度より再開に向けて検討を始めています。

(MC研修会協力:武安先生、齋藤先生、看護師数名、事後検証会協力:関根先生、指導救急救命士更新面接:秋島先生)